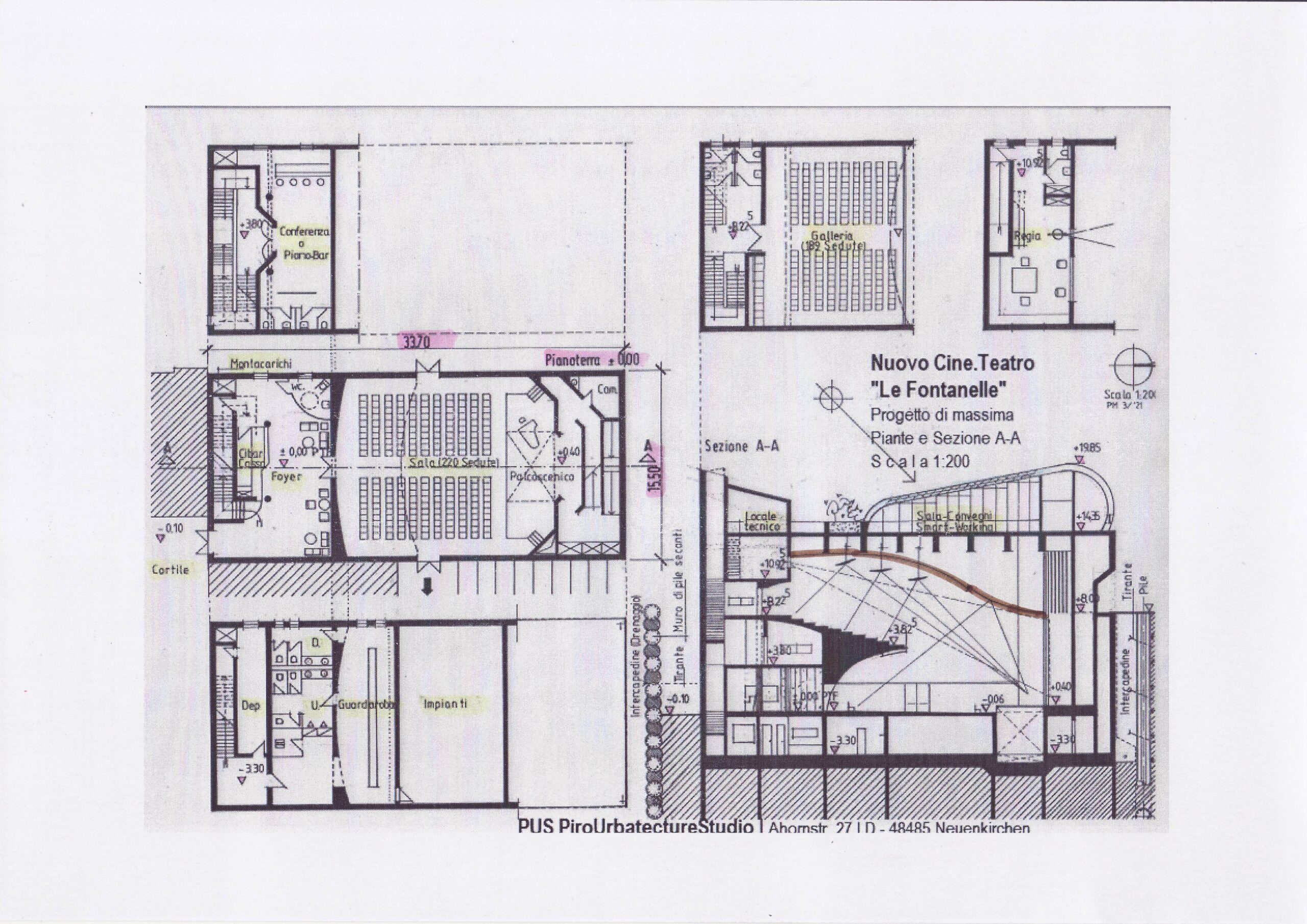

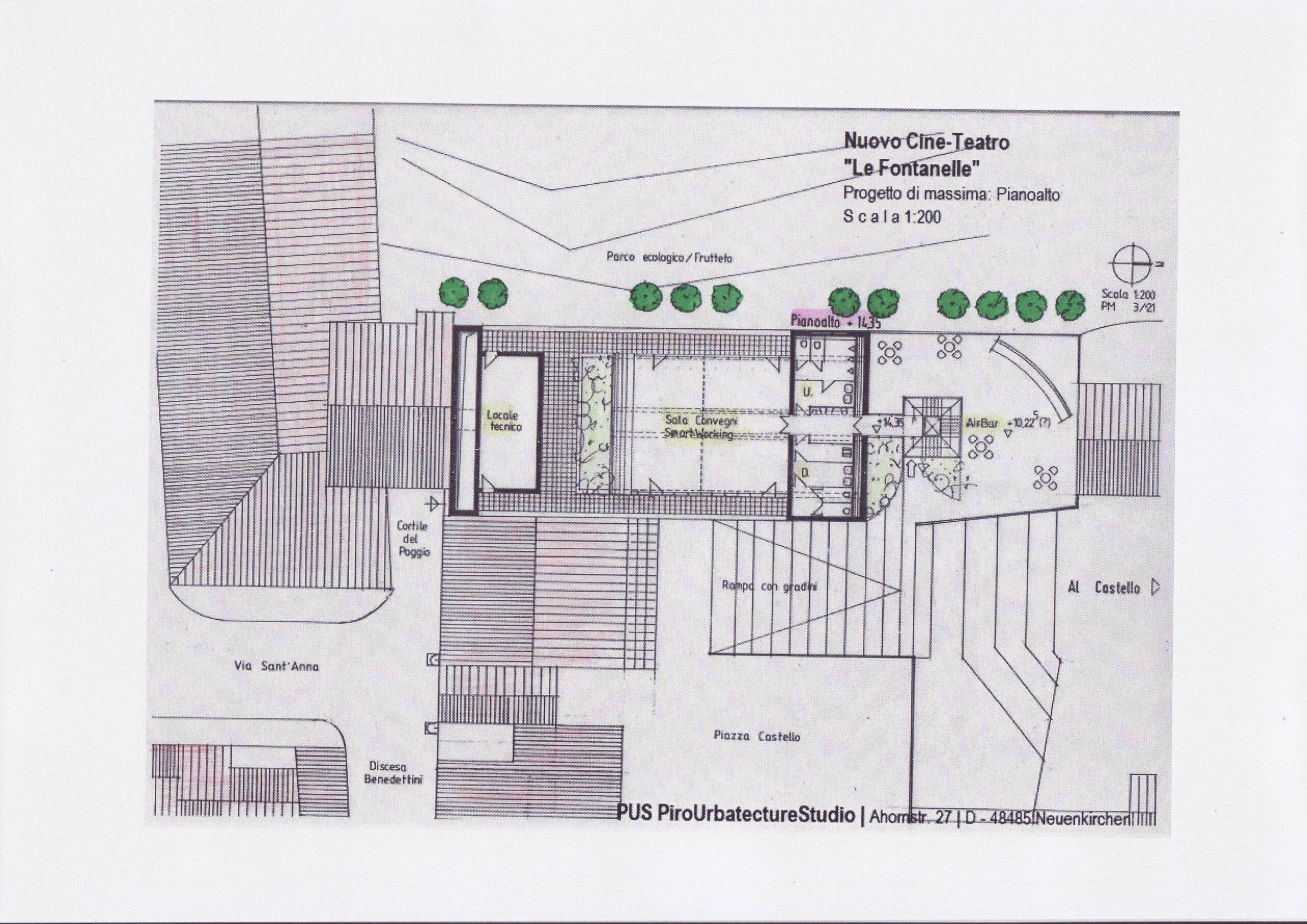

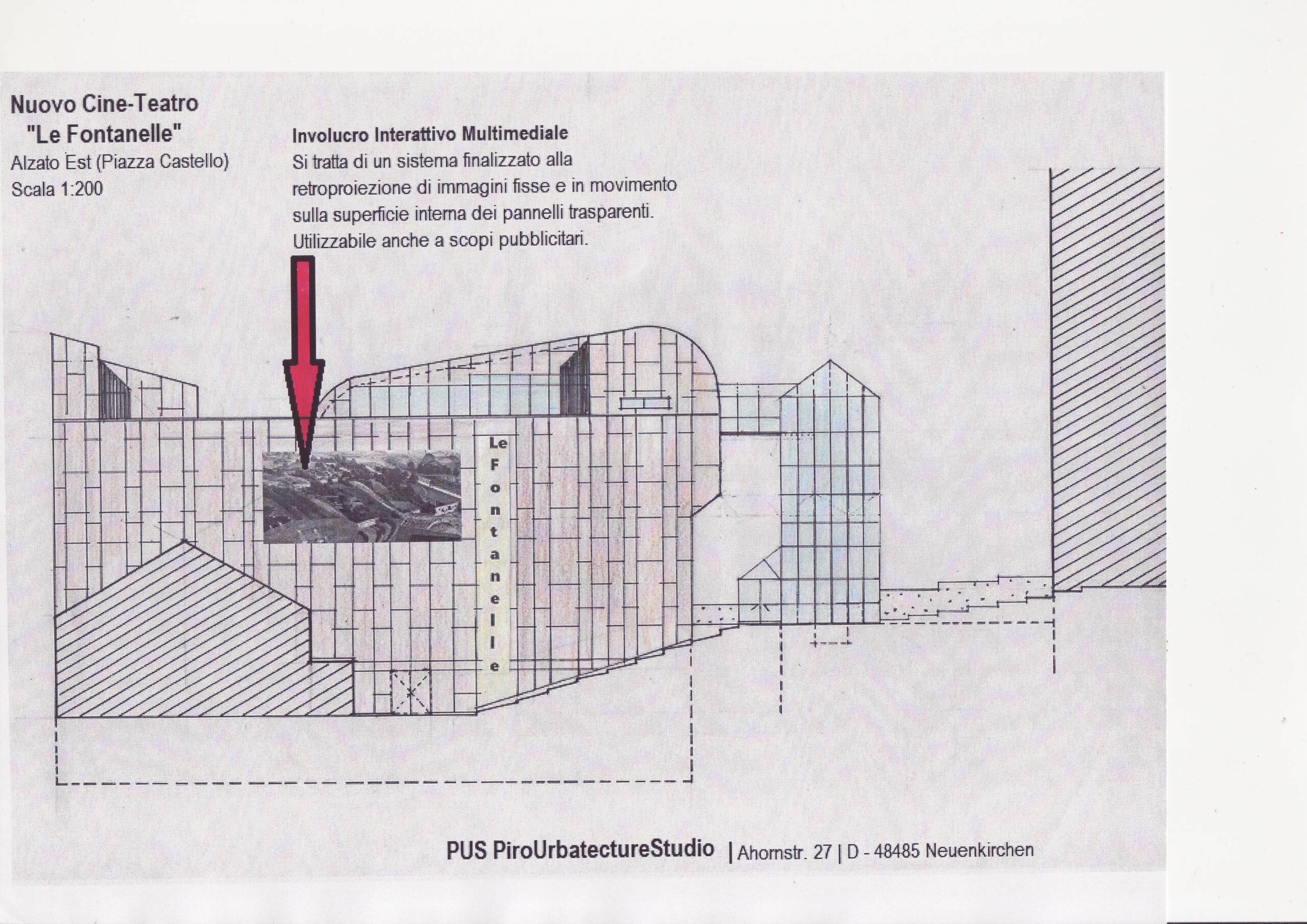

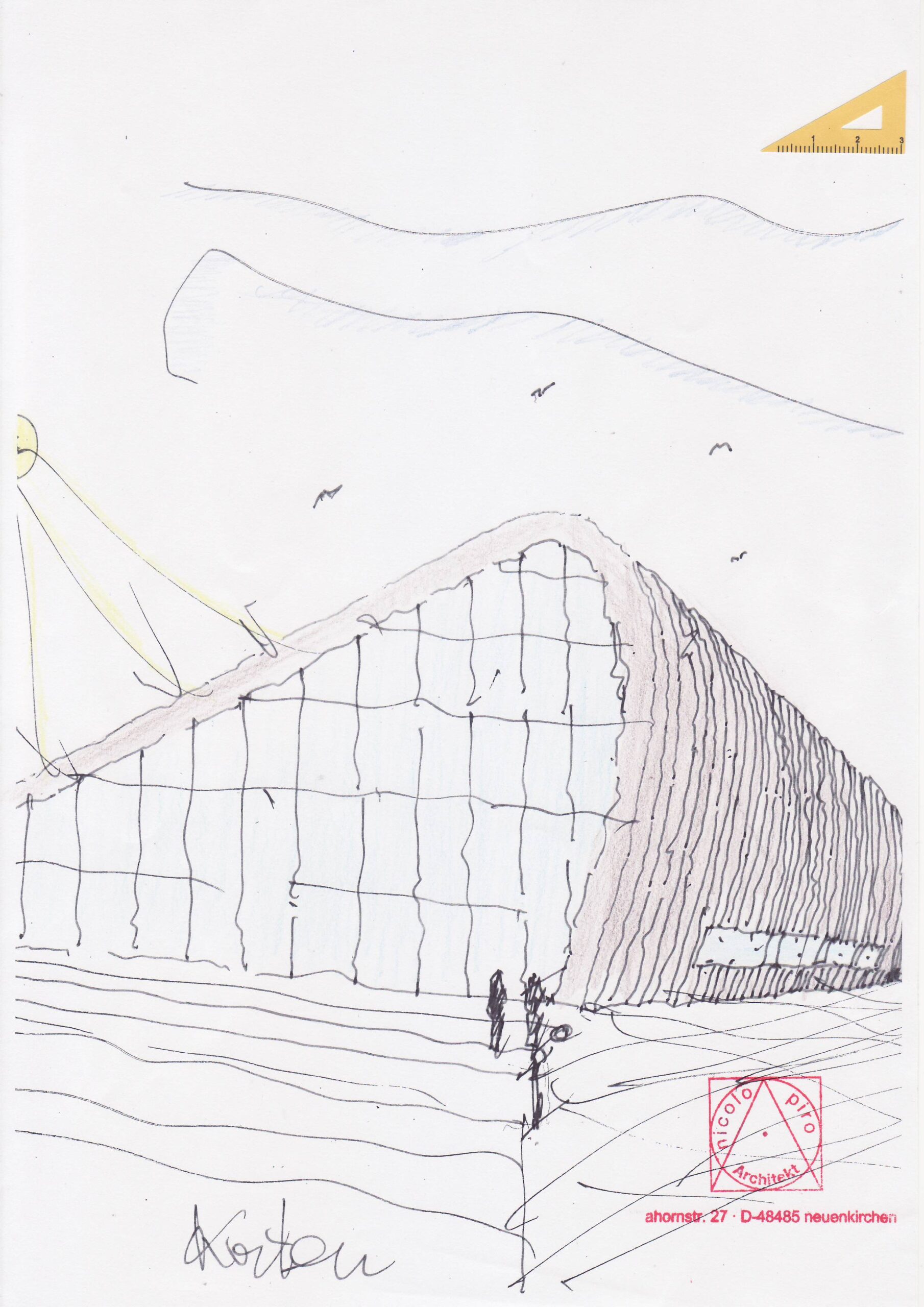

Nuovo Cine-Teatro “Le Fontanelle”. Il progetto definitivo proposto dall’arch. Nicolò Piro

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il rapporto tra architettura e musica nella teoria estetica.

(Il M° e dirigente d’ orchesta Sir Karl Jenkins è il compositore del capolavoro musicale “Benedictus” che di seguito viene eseseguito dallo stesso in una esecuzione al piano e da un complesso orchestrale con coro.)

Il presente lavoro è stato elaborato in connessione con il progetto pel <Nuovo Cine-Teatro „Le Fontanelle“> di Castelbuono e va ricondotto alla mia Tesi di Diploma in Architettura Civile, Chiesa-Teatro come organismo polivalente, relatore il compianto Prof. Alberto Sartoris, presso l’ Athenaeum di Losanna (CH), 1972, ed esamina il rapporto tra architettura e musica. Il titolo “Musica congelata” fa riferimento alla famosa metafora, che diventa il punto di partenza per un’indagine sull’interrelazione tra le due arti nella teoria dell’architettura e nell’estetica. I quattro capitoli della tesi si riferiscono ciascuno alla metafora in modi diversi. Nella prima parte viene ricostruita la genesi della metafora, del luogo, del tempo e delle circostanze della sua creazione, per quanto possibile dalle fonti odierne.

La paternità della metafora potrebbe essere attribuita a Schelling e indirettamente a uno dei suoi studenti, Henry Crabb Robinson. Nel secondo capitolo, il termine “musica congelata” determina il punto di partenza mitologico per una considerazione storica di entrambe le arti. Il rapporto tra le due arti, l’architettura e la musica si basa sui primi miti della creazione indiana, egiziana e cinese, in cui il mondo diventava materiale nel processo di “tacere” di un suono originale. L’origine concettuale della metafora della “musica congelata” sta nascosta nella transizione di fase dal suono alla materia; questa è la base della speculazione metafisica sul rapporto tra architettura e musica fino all’età moderna, nutrita da principi matematici in entrambe le arti . Verso la fine del XVII secolo, con l’emergere della conoscenza fisiologica, fu messa in dubbio la validità di un concetto dogmatico di armonia nell’architettura e nella musica.

Con riferimento al “pittorico” e al “poetico”, la teoria architettonica si è rivolta ad altri generi artistici a partire dal Settecento. Da questo punto in poi, il conflitto tra architettura e musica si svolge nelle teorie estetiche della filosofia. Nella terza parte sul rapporto tra architettura e musica nella filosofia idealistica – anche il capitolo principale dell’opera – viene esaminato il background storico intellettuale da cui è scaturita la metafora. Nei sistemi artistici dell’idealismo tedesco, il rapporto tra le due arti diventa paradigmatico. Due diversi modelli di classificazione delle arti derivano direttamente dal rapporto tra architettura e musica. Nel “modello dell’organismo” dell’arte, come in Schelling, Solger o Lotze, l’architettura e la musica costituiscono i due poli essenziali da cui emergono tutti gli altri generi artistici.

Un’arte – la musica – rappresenta il momento fugace e soggettivo, l’altra – l’architettura – il momento permanente e oggettivo. Nessuna forma d’arte può esistere senza un principio musicale e architettonico. Nel modello teleologico, come in Hegel, Vischer, Schopenhauer e Carriere, tra gli altri, entrambe le arti rappresentano l’inizio e la fine di una tendenza evolutiva nell’arte che progredisce dalla materia prima allo spirituale-immateriale. In questo modello, le analogie tra le due arti riguardano solo la forma formale, esterna e mai l’essenza in entrambe le arti. L’ultimo capitolo mostra gli effetti e le conseguenze dell’affrontare la metafora e il suo ambiente spirituale nel periodo successivo.

Nelle concezioni successive dell’idealismo tedesco e nelle teorie dell’arte psicologica del periodo successivo, il rapporto tra architettura e musica fu posto su una nuova base. Il momento del temporale diventa il punto di partenza per una ridefinizione dell’architettura come arte spaziale, così come il momento dello spazio diventa importante per spiegare l’effetto psicologico della musica. Le leggi delle proporzioni in architettura erano un’espressione del vecchio pensiero metafisico dell’arte.

Nel ritmo della struttura spaziale come principio coreografico-temporale, nasce un nuovo punto di riferimento con la musica nella teoria dell’arte psicologica per l’architettura. Al contrario, il concetto di spazio dà alla musica un nuovo contesto architettonico. Nel discorso spazio-temporale della teoria psicologica dell’arte, la discussione tra architettura e musica prosegue a un livello superiore.