Così come gli alberi dû Chian’â Matrici: Paese senza radici, paese morto

Qualche mese fa a Geraci è stata promossa una iniziativa – la Via dei saperi – con la quale si intende rivalutare l’identità siciliana attraverso i più noti modi di dire, con l’intento di diffondere il sapere della tradizione popolare dell’Isola.

Un paio di anni fa il sindaco di Castelbuono mi chiese, con i suoi toni melliflui, se fossi disponibile a fornirgli dei proverbi da incidere su targhe da affiggere a destra e a manca, naturalmente alla sans-façon. Una di queste, ppi purtari signali, voleva affiggerla dietro la Fontana Grande. Gli risposi con un esplicito e chiaro NO. Per tre motivi. Il primo è che io non sono facilmente suggestionabile da lusinghe, da incarichi e da riconoscimenti, il secondo è che io non sono propenso ad offrirgli alcuna forma di collaborazione, il terzo è che, a prescindere da tutto, a me sembra di nessun interesse tramandare memorie e presunte identità su supporti di dubbia efficacia comunicativa.

Ora, l’iniziativa di Geraci mi fa pensare che a breve anche qui da noi, per non essere da meno, il polifunzionale sindaco rinfocolerà la sua vecchia pensata regalandoci una serie di massime di antica saviezza. Anzi, dopo questo mio intervento, lo farà a maggior ragione perché vìzzii e nnatura fin’â sibburtura, per citare un proverbio a caso.

Ma cerchiamo di capire perché questa operazione, a mio parere, è di dubbio valore. Infatti, che senso ha confinare il dialetto con la sua lunga e articolata storia, i millenari saperi in esso depositati, la sua sterminata “enciclopedia”, in una ventina di slogan sparsi qua e là per il paese, dati in pasto a passanti svogliati e senza prerequisiti? Appiccicati sui muri, per interessare ragazzi che il dialetto né lo parlano né in massima parte lo comprendono? Senza con ciò voler dire che la colpa è di chi il dialetto non lo parla né lo comprende. Anzi, per evitare questa perdita di cultura, si potrebbe pensare a un modo intelligente, scientifico e poco strumentale di reintroduzione non solo del dialetto ma di ciò che ricade all’interno dell’orizzonte culturale “predicato” in dialetto e dal dialetto.

Il problema è, semmai, il modo approssimativo e folkloristico, nella accezione più deteriore del termine, con cui ci si intende approcciare alla questione. Sì, perché ridurre il dialetto e il suo mondo culturale a una manciata di proverbi è il modo più qualunquista di affrontare il rapporto tra il nostro presente e il passato che abbiamo ereditato, passato che contiene una parte niente affatto trascurabile della nostra identità.

La cultura materiale, che è l’«ordito» sopra il quale era possibile tessere tele linguistiche assai raffinate, affonda la sua ragion d’essere nel lavoro manuale, nelle relazioni sociali, nelle relazioni con l’ambiente e il paesaggio, oltre che negli intricati nessi fra tutti questi aspetti presi insieme.

Il lavoro è fatto di attrezzi e di azioni compiute con gli attrezzi. Le parole nascono dagli attrezzi e dalle azioni compiute con essi, e gli idiomi, i modi di dire, ma anche i proverbi, si formano e sono motivati a partire dalle relazioni interpersonali fra individui delle medesime classi sociali e di classi diverse. In ogni caso non esistono parole disgiunte dagli oggetti né parole che sopravvivono all’uso degli attrezzi, nel senso che appena un mestiere cade in disuso, prima ancora degli attrezzi, si perde la loro funzione, il loro nome e quello di ciascuna parte di cui quell’oggetto è costituito.

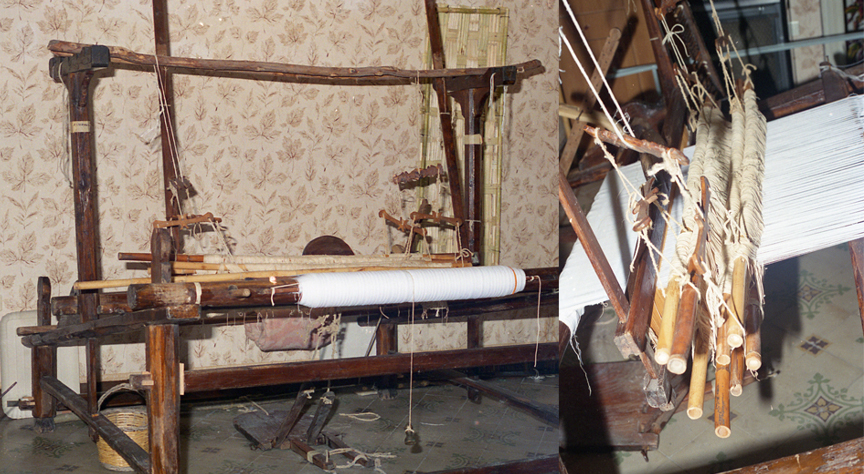

Per esempio, in una sega a mano da falegname, attrezzo ancora abbastanza conosciuto, si possono contare fino a sette parti costituenti, ciascuna dotata di un proprio nome. Ma oggi non solo nessuno le conosce più ma nessuno percepisce che ciascuna di queste parti possa avere avuto un nome proprio perché aveva una funzione. Provate a pensare allora di quante parti è formato un telaio domestico e quante parole e modi di dire ruotano attorno alla tessitura (da lassari ntrìdici a iri com’un pèttin’i trìdici a furriari comi na nnìmmula). Anche il distacco dell’uomo dalla natura e dalle attività del primario produce l’alienazione dei relativi termini. I nomi dialettali delle erbe oggi conosciute sono forse un centesimo di quelle note un secolo fa, prova ne sia che la gran parte delle piante erbacee oggigiorno viene liquidata con la generica denominazione di erva.

C’è una filosofia che governa la concezione dei musei, in particolare quelli etnoantropologici. I musei non sono un ammasso, un cimitero, di reperti giacenti senza nome né funzione. Nella loro strutturazione c’è un aspetto didattico, comunicativo, non trascurabile che deve consentire al fruitore di comprendere il ciclo lavorativo per impossessarsi della funzione delle cose e capire appieno il senso delle parole. Per questa ragione la riproduzione del lavoro del fabbro non può che essere fatta, con l’ausilio dei tanti mezzi audiovisivi oggi disponibili e possibilmente con i vecchi artigiani, nella bottega del fabbro. E così per il calzolaio e per lo stagnino. Che senso ha parlare di dialetto se, prima che sia veramente tardi, non vengano fissati per sempre quei pochi cicli produttivi che è ancora possibile documentare?

Per modo di dire (ora ven’a fatta!), che senso ha parlare di dialetto, di parole, se le cose sono state ormai distrutte, prima da un modernismo cieco e poi da amministrazioni che, senza muovere un dito, hanno permesso, anzi avallato, la cancellazione di tipologie costruttive peculiari della nostra terra: l’andito coperto, u finisciali, la porta ccû accìettu, i gattoni di pietra, le finestre con i davanzali di pietra, le pergole ai balconi, u catarrattu, le ringhiere imperniate e adornate di fregi ricurvi, la lunetta circolare del portone con i fregi in ferro e le iniziali, l’arco a sesto ribassato, il selciato fatto a regola d’arte con le catene e la messa a dimora negli appositi riquadri delle selci a secco.

Ecco, la memoria di un popolo è soprattutto questo: riuscire a tramandare tutto, parole e cose e quindi la cultura che, si badi, non sono i libri letti ma il sapere nella sua accezione più ampia. Il resto viene da sé, senza targhe né tentativi artificiosi di tenere in vita una tradizione solo per via artificiale.

Pubblico a mo’ di esempio due immagini che in maniera mirabile esplicitano tutto ciò che noi in questo paese non siamo più.

La prima è uno scorcio di Eguisheim, in Alsazia, Francia. Un paese che magari non ha la ventura, come noi, di essere baciato dagli sguardi del mondo ma penso che se ne fregherà dal momento che questo ridente borgo è un centro di forte attrazione turistica internazionale e, come si può vedere, mantiene intatto ogni aspetto della sua plurisecolare storia urbanistica, dal selciato a secco, non come da noi abbeverato col cemento, alle pergole, alla particolarissima tipologia dei fabbricati, alle grondaie, agli scuri in legno delle finestre. Rigoroso uso di materiali tradizionali. Per dirne una, niente orribili portoni e infissi in plastica, niente grondaie in polietilene.

La seconda è una immagine di Contrada Beltramelli a Villa di Tirano, Sondrio. Si tratta di un conglomerato di case contadine che recentemente ha subito un significativo intervento di restauro e di risanamento conservativo che ha tenuto in gran conto sia le tematiche poste dall’ambiente alpino e dalle costruzioni in esso presenti, sia i materiali e le tecniche costruttive tradizionali, ma anche gli aspetti legati all’urbanizzazione e agli utilizzi di edifici e terreni. Da un insieme di fienili, stalle, essiccatoi di mais, magazzini per i raccolti e locali agricoli vari è venuto fuori questo splendido intervento che a prima vista dà la sensazione di essere sbarcati nell’Ottocento e invece è una moderna, frequentata e celebrata struttura ricettiva di nicchia dove è possibile, per es., fare l’esperienza di dormire nel vecchio fienile. Da questo posto, restaurato nel più solenne rispetto della storia e della tradizione delle Alpi, dovrebbero passare, per ricevere una severa lezione di vita, tutti coloro che in qualche modo si sono resi responsabili della distruzione di un patrimonio architettonico – quello d’Italia – unico al mondo.

Noi siamo ciò che siamo perché abbiamo riflettuto a lungo, anche in maniera inconsapevole, su ciò che siamo stati, su ciò da cui proveniamo, su una casa, un pezzo di terra, uno scorcio di strada che ci ha potuto far dire “ecco cos’ero prima di nascere”. Noi oggi ci stiamo assumendo la grave responsabilità di non lasciare quasi niente di ciò che abbiamo trovato a chi verrà dopo. Paradossalmente, questa parte di XXI secolo, almeno per quanto riguarda la documentazione fotografica, rischia di non essere fruita dalla posterità neppure in parte minima. Probabilmente la stessa sorte prima o poi toccherà ai libri. Lo trovo semplicemente drammatico.

Allora, anziché preoccuparci di cose effimere e di sacrificare aspetti fondanti di una comunità sull’altare della propria ingordigia personale e politica sarebbe il caso di ripensare urgentemente a una politica di salvaguardia di ogni aspetto del nostro passato, della nostra storia. Dalla cultura del bosco, degli ecosistemi, a quella urbanistica, a quella alimentare, artigianale, industriale, etnografica.

Che si voglia attestare la propria sensibilità verso uno dei tanti aspetti di quella cultura, il dialetto, i modi di dire, in un modo così disdicevole mentre il più grande endemismo botanico del nostro comprensorio – il basilisco – muore devastato dai daini e dai cinghiali e dallo sguardo indifferente di TUTTI gli organismi comunali e comprensoriali: dal Parco al GAL, alla Sosvima, all’Unione dei comuni, alla SNAI mi sembra un immane atto di ipocrisia così come mi sembra un inqualificabile atto di ipocrisia fare finta di volere tramandare in qualche modo la cultura dialettale e voltarsi dall’altra parte mentre spariva dal tessuto urbano del nostro paese lo splendido prospetto di questa casa di via Li Volsi.

Chiudo con una terzo contributo fotografico che dimostra, a maggior ragione, ciò che noi in questo paese non siamo più, non vogliamo essere o non riusciamo a volere essere. Con l’auspicio che vi si possa riuscire, grazie a un deciso cambiamento di prospettiva. Qui siamo a Chiavenna, Sondrio. In Piazza Pestalozzi un palazzo ridotto non male ma che si presentava decisamente anonimo, la settimana scorsa è stato restituito al suo antico splendore con le necessarie e coerenti chiavi di lettura di oggi. Si notino le differenze: noi ciò che abbiamo lo distruggiamo, gli altri ciò che stavano perdendo lo recuperano. In questo modo. E’ il mondo, si capisce. Ma alla rovescia.