Le porte di Castelbuono, Micu u Pagliaru e a cursa dî zzannetti

Fino a metà dell’Ottocento, vale a dire prima della costruzione delle attuali strade statali e provinciali, le principali vie di comunicazione extraurbane erano alquanto diverse dalle odierne e i paesi limitrofi si raggiungevano percorrendo accidentati itinerari, oggi per niente riconoscibili, che si snodavano lungo Regie Trazzere che attraversavano una lunga serie di contrade. Quattro porte, che si aprivano sul perimetro della medievale cinta muraria (foto 1), immettevano in queste, per l’epoca, importanti arterie viarie.

La Porta Cefalù (o Porta della Catena) che, com’è noto, sboccava sul versante nord delle mura all’altezza della chiesa della Madonna della Catena, immetteva sull’antica strada che attraverso le contrade Panarello, Sirufo, Pitraro, Ponti capiddru, portava al fiume, all’altezza di Tudino. Oltre il torrente, una diramazione saliva verso Isnello per la via di Lanzeria e un’altra a Cefalù attraverso Sant’Elia, sant’Anastasia, Zurrica e la Ferla.

La Porta Cefalù, già attestata nei documenti del ‘400, era coperta con una volta a crociera e ornata con una merlatura che contornava un àstraco scoperto, vale a dire una sorta di terrazzo. Il siciliano àstracu, come d’altra parte l’italiano lastrico, derivano dal latino medievale astrăcu(m), “terrazzo fatto con cocci”, che a sua volta è dal greco óstrakon “coccio, conchiglia”. Nella parlata di Castelbuono s’a vitt’i l’àstracu significa se l’è vista davvero brutta, l’ha scampata per puro caso.

Non è noto quando la Porta di Cefalù fu distrutta ma ciò è accaduto certamente dopo la costruzione della nuova strada di collegamento con la litoranea e della rotabile per Isnello attraverso la Madonna del Palmento, il Boscamento e Vinziria che resero obsoleto l’antico collegamento con i due centri.

E’ interessante notare che, dall’epoca della costruzione della Porta Cefalù fino ad oggi, l’espansione urbanistica di Castelbuono, in buona sostanza, non si è mai spinta oltre quella Porta, a differenza di quanto è accaduto, per esempio, per la zona a nord della Porta di Pollina. Come si è detto nella puntata del 3 dicembre 2012, in origine la Porta di Pollina sorgeva alla fine della Ruga suttana (l’attuale via Collegio Maria). Al pari della Porta della Catena, anche questa era coperta da una volta a crociera e, nella seconda metà del ‘500 venne abbellita con una pittura, probabilmente un affresco, della Madonna delle Grazie, opera del pittore ennese Francesco de Auxilia.

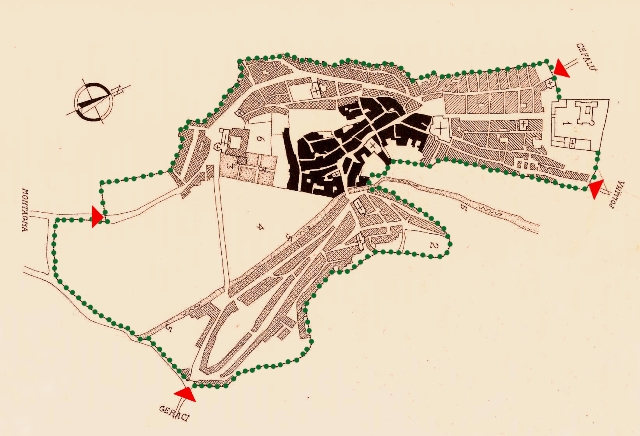

Quando, a inizio Seicento, l’espansione del paese si spinse fino alla contrada che si sarebbe chiamata san Paolo (per via della chiesetta rurale che fu costruita nei pressi del campo sportivo e quindi del vecchio cimitero) la vecchia Porta di Pollina fu distrutta e ricostruita più a nord, in posizione quasi simmetrica della Porta della Catena rispetto al Castello (foto 2).

foto 2 In rosso la Porta della Catena, il Castello (n. 8) e la Porta san Paolo con la fontana e il viale degli oleandri (estratto da una mappa di metà Ottocento)

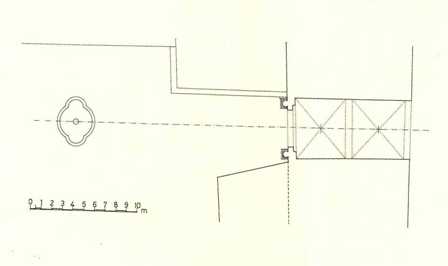

La nuova Porta, detta anche Porta san Paolo, coperta da due volte a crociera (foto 3), aveva “un aspetto monumentale per via della coppia di colonne poste su piedistalli le quali fiancheggiavano l’arco d’ingresso esterno coronato da un movimentato fastigio” (foto 4).

foto 3 Pianta della zona di Porta san Paolo estratta dal volume Castelbuono capitale dei Ventimiglia

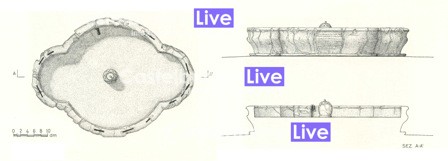

In asse con la Porta venne collocata la splendida fontana marmorea zampillante con vasca a quattro lobi e profilo bombato, realizzata nella prima metà del Seicento, inizialmente per ornare il Giardino Grande dei Ventimiglia a Piano Marchese (foto 5). Nello slargo che ospitava la fontana si apriva l’ampio e lungo viale alberato con due filari di oleandri che si sviluppava fino alla contrada della Conigliera. Qui la trazzera scendeva per Cozzo Valente e, superato il vecchio ponte della Fiumara, continuava per Frassalerno, quindi si inerpicava lungo a muntata dû Milici per arrivare a Pollina.

foto 5 Pianta e alzata della fontana di san Paolo estratta dal volume Castelbuono capitale dei Ventimiglia

Il viale alberato dedicato a Dorotea Del Carretto, quarta (e, fortunatamente per lei, ultima) sposa di Francesco III Ventimiglia, considerato nel contesto della fastosa Porta e della monumentale fontana doveva risultare senza ombra di dubbio qualcosa di spettacolare ma pur sempre risibile rispetto alla mirabile riedizione del Viale degli oleandri di qualche anno addietro, quando ancora a Castelbuono si mangiava e si faceva indigestione di cultura. In quell’aureo periodo, in cui non si conobbe innovazione se non strettamente legata a doppio filo con la tradizione, si volle – fortissimamente si volle – ripristinare lo storico Viale degli oleandri, facendo precedere il tutto, come di prammatica, da strombazzanti proclami. Non è noto a quale architetto di giardini, a quale agronomo o professore di colture arboree ci si sia rivolti, non sappiamo neanche se siamo irriguardosi nei confronti del Carducci ma ci sentiamo di affermare che i cipressi che a Bòlgheri alti e schietti van da san Guido in duplice filar, in tutta franchezza, gli fanno una pippa agli oleandri che dall’altezza della pompa dell’Agips, sul marciapiede di via Mazzini, corrono fin all’ingresso dell’Ypsi-Palas-Hotels.

Gli antichi fasti di tutta l’area, col tempo, andarono decadendo, già negli anni ’20 del Novecento le volte della Porta erano crollate (foto 6), i muri laterali dell’andito vennero accorpati in fabbricati privati, la direzione del viale fu in parte modificata e la fontana divenne sostanzialmente un abbeveratoio. Quindi nell’immaginario collettivo fu assimilata ad un rudere, alle rovine causate da un incendio mai appiccato al punto che, scherzosamente, per accusare il malcapitato di turno di un fatto assolutamente inverosimile i soliti buontemponi solevano dirgli tu fusti c’âbbruçiast’a funtanê sam Pàulu!

La terza Porta, detta Porta degli Angeli, si apriva in corrispondenza della chiesetta della Pietà, posta ad angolo con la chiesa della Madonna degli Angeli del Convento dei Cappuccini (foto 7). A Portê l’àncili, demolita negli anni ’50, segnava pressappoco l’inizio della trazzera che porta all’ex Feudo Bosco (da qui l’attuale nome di Salita al Bosco) (foto 8) e quindi alle Petralie, attraverso le contrade Mandrazze, Barraca, Liccia, San Fucà, Gonato, Fridda, Vicaretto e Portella Mandarini.

foto 7 A sinistra la Porta degli Angeli e la chiesa della Pietà ad angolo con la vecchia chiesa del Convento dei Cappuccini

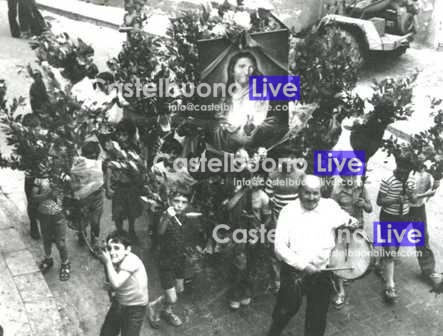

A ridosso dâ Portê l’àncili, zona dove erano insediati diversi mànnari viveva in simbiosi con le sue pecore Micu u Pagliaru, uno dei personaggi più pittoreschi della Castelbuono del Novecento. Micu, che era un virtuoso dello zufolo, a quanto pare scriveva dei versi sul suo tascapane e qualcuno dice che facesse la comunione alle pecore. Ma quando suo fratello morì prematuramente, prese a sassate il Crocifisso della Chiesa dei Cappuccini. Tutti ricordano Micu con la stessa coppola marrone con i copri orecchie in velluto legati l’un l’altro e un voluminoso mazzo di vecchie chiavi assicurate alla cintura. Micu armeggiava anche ccu i mazzùocculi del tamburo, ed era sempre lui con questo strumento che apriva la processione del Sacro Cuore di Gesù, altrimenti detta a pricissioni dû ddàviru (foto 9) che si tiene annualmente il sabato precedente l’ultima domenica di giugno. Micu u Pagliaru morì, in maniera quasi banale, sbattendo la testa contro un masso a seguito di uno scivolone sulla neve ghiacciata in occasione della storica nevicata del gennaio 1981.

Se Micu u Pagliaru fu sistematicamente presente a tutti i funerali e a tutte le feste, per i matrimoni la palma è da attribuire senz’altro a Ciccu Turrisi. A ogni sposalizio, pur non facendo parte del novero degli invitati, per Ciccu Turrisi intervenire era più di un dovere morale, il bisogno di fari u ddoviri agli sposi gli scaturiva dal profondo dell’animo, esattamente come accade per un lutto. Per cui si presentava dove si svolgeva u trattenimìentu, generalmente in casa, e preso posto alla mensa nuziale porgeva gli auguri ai novelli sposi assolvendoli dell’inadempienza con queste rituali parole: io capisco che questi sono momenti di confusione, capisco che vi siete tolti dalla mente di invitarmi, comunque non preoccupatevi, ammancàu ppi vuatri ma unn’ammancàu ppi mia.

La cinta muraria dai Cappuccini scendeva lungo l’attuale via Tumminelli e via Avvenire giungendo in quella che oggi si chiama Piazza San Leonardo, per la presenza già nel Cinquecento della omonima chiesa campestre, i ruderi della quale erano ancora visibili negli anni ’30 dell’Ottocento. Qui si apriva la Porta san Leonardo (foto 10) oltre la quale, fin da tempi remoti, erano ubicati diversi stazzuna per la produzione di tegole, mattoni e laterizi vari. Fuori porta san Leonardo aveva inizio la trazzera che attraversando le contrade Calagioli e Piano Monaci portava all’ex Feudo Bergi dove si biforcava nelle direzioni di San Mauro e Geraci. L’etimologia di Bergi secondo alcuni studiosi sarebbe da ricondurre alla arabo sberg, “casa del colono” e non ai bbergi o bbirgiuna che sono delle pesche con buccia assai liscia la cui denominazione deriva dal latino persicum, attraverso lo spagnolo albérchiga “pesca primaticcia”.

foto 10 Piazza san Leonardo e, sullo sfondo, l’area occupata dalla Porta omonoma in una foto del 1932 scattata in occasione della processione di sant’Antonio

Poco si sa della chiesa e della Porta san Leonardo. Probabilmente la prima sorgeva dirimpetto alla seconda, quindi dove oggi è la casa a forma trapezoidale posta alla confluenza di via Mariano Raimondi con la via del Paradiso. E’ certo, invece, che nel 1611 fu realizzato l’abbeveratoio in pietra calcarea con l’acqua che usciva da cannelli di bronzo incastonati nei mascheroni di marmo, successivamente ampliata a metà Settecento. Quella che vediamo oggi addossata alla casa di Adriana Scancarello, e questa è una prova provata, è un rifacimento di fine Ottocento che riprende quasi completamente lo schema costruttivo della vecchia fontana (foto 11).

Fino a metà dell’Ottocento, buona parte della superficie compresa fra la Piazzetta, la chiesa di sant’Antonino, la parte finale della Strata longa, l’attuale via Avvenire e san Leonardo era un grande giardino con la chiesa di san Leonardo o i suoi ruderi al centro di esso (foto 12). Il giardino, completamente coltivato ed attrezzato, si chiamava (come risulta da una mappa dell’epoca) Giardino del Paradiso o semplicemente il Paradiso. Tenuto conto che in diverse città d’Italia giardini o parchi urbani hanno il medesimo nome, si capisce che via del Paradiso, come si legge nella targa di maiolica e non via Paradiso come tutti dicono, sia da riferire a quel magnifico giardino tardo settecentesco, di cui rimangono pochissimi metri quadrati soffocati all’interno dei vari fabbricati, e non al luogo di beatitudine eterna come si potrebbe essere indotti a credere.

Nella sua parte sud il giardino del Paradiso era chiuso da un segmento della cinta muraria e quando l’urbanizzazione superò questo confine, determinando la formazione di quella che poi sarebbe stata chiamata via Avvenire, quella zona venne popolarmente chiamata darrê mura, toponimo che ancora oggi mantiene buona vitalità.

Il tratto finale dâ Strata longa, dove sbocca la via Avvenire, è popolarmente noto, ancora oggi, come a puntâ cursa (foto 13) per via del fatto che in quei pressi era posto il traguardo delle corse equestri che vi si svolgevano, il primo giorno di sant’Anna, quando ancora la strada era in terra battuta.

La corsa era molto attesa e partecipata e di essa è rimasto vivo il ricordo. Evidentemente era anche pericolosa e ciò veniva puntualmente ricordato ad ogni edizione. Nei giorni precedenti l’avvenimento il banditore comunale girava per le strade del paese urlando: dumani a ttali ura c’è a cursa cu mori mori a ccuntu sua, vale a dire l’organizzazione declina ogni responsabilità. Il percorso andava di supra u ponti fino â puntâ cursa e ciò incentivò il modo di dire cavaddri e cavaddruzza cu vinci a cursa a ssa Lunardu pari cioè anche da San Leonardo, da cui è visibile l’incrocio fra la via del Paradiso e la Strata longa (foto 14), è possibile capire chi ha vinto la corsa dei cavalli.

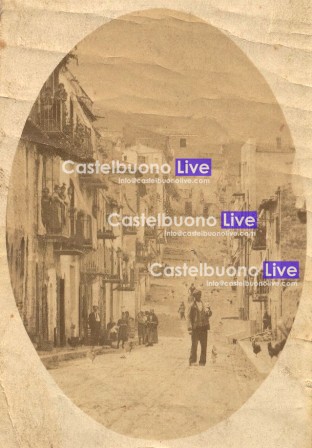

foto 14 La via del Paradiso da san Leonardo. Sullo sfondo si vede l’incrocio con la Strata longa in una spettacolare foto degli anni ’20 di Silvestre Zito (gent. conc. prof. Rosanna cancila)

I cavaddruzza, cui fa riferimento il modo di dire, sono i ginnetti piccoli e velocissimi cavalli. Tanto veloci che una volta alcuni di essi riuscirono a scappare e non poterono essere raggiunti prima del ponte della Cava. A cursa dî zzannetti è rimasta memorabile tanto da penetrare nel parlato comune al punto che quando uno sta correndo velocemente (a piedi, non con lo scooter) si dice curri comi na zzannetta. Ginnetto deriva dallo spagnolo jinete “cavallo purosangue” ma anche “abile cavalcatore” e da jineta che a sua volta è dall’arabo dialettale zenētī, variante di zanātī che è il nome di una tribù araba che fornì cavalieri scelti ai califfi di Granada.

Ad una delle corse dî zzannetti si narra abbia assistito, rimanendo meravigliato, un muntagnisi, un uomo proveniente da uno dei paesi delle alte Madonie. Vedendo quei cavallini sfrecciare all’impazzata, pensò subito che se fosse riuscito ad allevarne qualcuno avrebbe potuto farlo correre al suo paese suscitando enorme stupore prima ancora che ammirazione. Avvicinò l’organizzatore della corsa e gli disse che, qualunque fosse stato il prezzo, lui voleva acquistare delle uova di ginnetto per farli covare e avere dei “pulcini di ginnetto” che avrebbe così potuto allenare alla corsa fin dalla nascita.

L’organizzatore, capito con che razza di citrullo aveva a che fare, gli rispose che aveva giusto quattro uova da vendere patto che lui avrebbe prestato molta attenzione durante il percorso perché le uova di ginnetto sono delicate e si tramazzano durante il trasporto. Gli consegnò un sacco con delle uova di ginnetto, in realtà pieno di zucche rosse e gli disse portali seri seri, non fermarti e non aprire il sacco perché le uova ntàmanu e non si schiudono. Il poveretto annuì, pagò e contento ca nnê rrobbi un c’era partì di gran carriera. Ma arrivato ô pontâ nuciddra era esausto e decise perciò di fermarsi per riposarsi e riprendere un po’ di fiato. Si sedette su un muraglione continuando a tenere il sacco in spalla e la bocca ben stretta fra le mani. Ma in un attimo di distrazione successe l’irreparabile, il sacco gli sfuggì di mano, si aprì e le zucche cominciarono a rotolare giù per lo sbalanzo. Lui assistette impassibile a quello spettacolo ma ebbe la prontezza di spirito di commentare, sia pure nel grande sconforto che lo pervadeva: currìevanu dintra l’ova… vidi comi àvanu a ccùrriri ô ma paisi!