Parlami d’amore Mariù, tutta la mia vita sei tu (è amore, unn’è bbrùod’i Cìciri!)

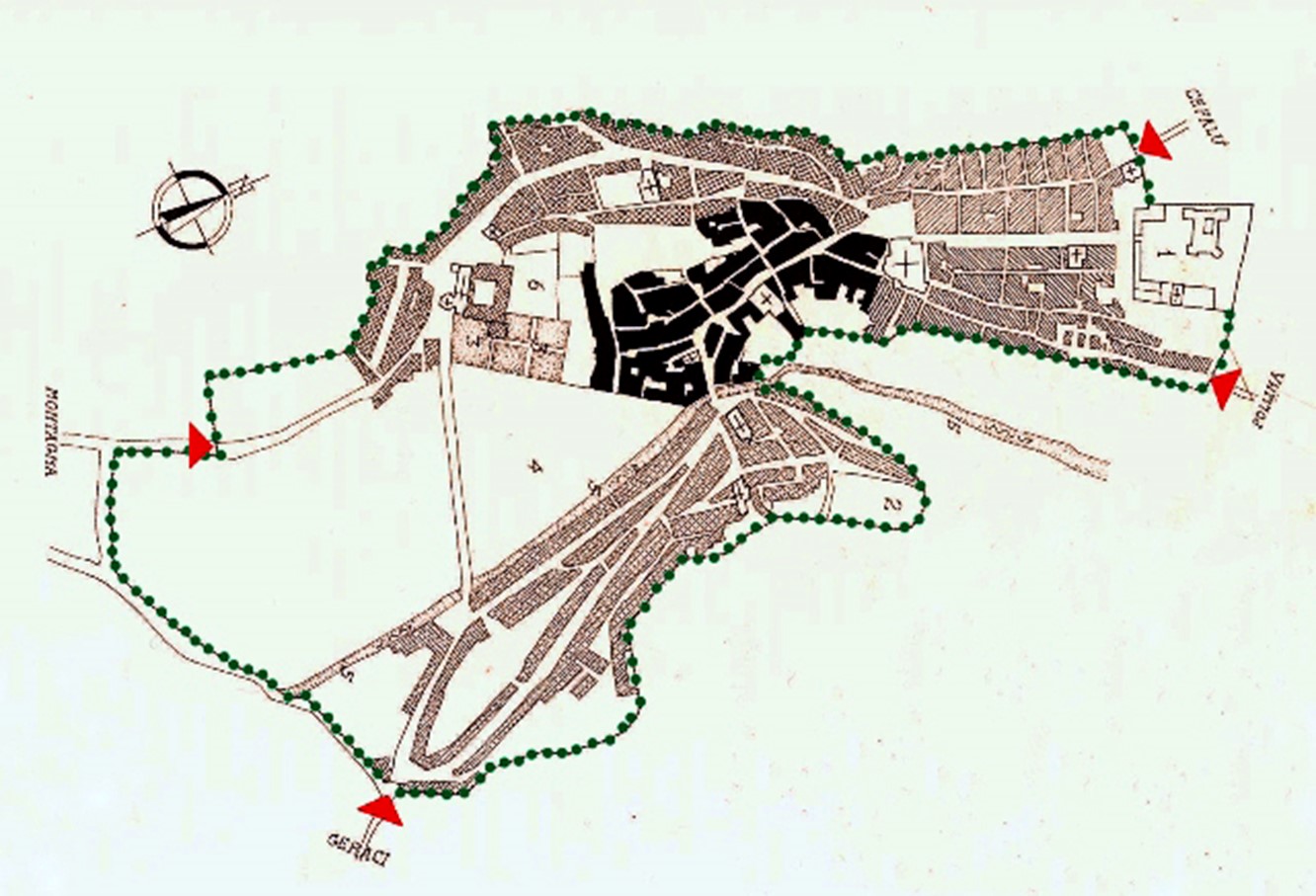

(Di Massimo Genchi) – Probabilmente sono in molti a ritenere che, nei secoli, le vie di accesso al nostro paese siano sempre state le stesse di oggi. Analogamente, fra qualche anno, si potrebbe credere che l’arredo di elevato gusto, posto di recente alle entrate del paese, che certifica di essere arrivati a Castelbuono e non a Timbuctu, rincuorando viaggiatori disorientati almeno quanto l’ineffabile ideatore, sia lì almeno dalla fondazione del paese. Fortunatamente sappiamo che non è così. Nel senso che ci fu un tempo in cui in paese si arrivava – e arrivava gente da mezza Europa, contrariamente a ciò che ritiene qualche intellettuale – senza essere accolti da simili americanate agli approdi. Fino a metà dell’Ottocento, infatti, prima della costruzione delle attuali arterie di comunicazione, i flussi viari si snodavano attraverso vie diverse dalle odierne e i paesi limitrofi si raggiungevano percorrendo accidentati itinerari, lungo regie trazzere che attraversavano numerose contrade.

Quattro porte, non ideali ma reali, con colonne e archi di mattoni e pietra conciata, sulle quali non spiccava nessuna scritta CASTELBUONO si aprivano sul perimetro della medievale cinta muraria, in corrispondenza degli imbocchi delle arterie che connettevano il nostro paese con l’esterno.

La Porta Cefalù – o Porta della Catena – sorgeva sul versante nord delle mura, all’altezza della chiesa della Madonna della Catena, e immetteva sull’antica strada che, attraverso le contrade Mulinello, Panarello, Sirufo, Pitraro, Ponte Capello, conduceva al fiume, all’altezza dell’ex feudo Tudino. Al di là del torrente, una diramazione si inerpicava per le colline verso Isnello lungo la via che porta a Lanzeria e un’altra, attraverso Quattro Finaite, Sant’Elia, Sant’Anastasia, Zurrica e la Ferla portava a Cefalù.

La Porta Cefalù, già esistente nel ‘400, aveva una copertura con una volta a crociera ed era superiormente ornata con una merlatura che recintava un àstraco scoperto e accessibile, cioè una sorta di terrazzo. Nei pressi, come di consueto in tutte le porte sulle mura delle città, vi era un abbeveratoio, forse lo stesso, a meno di ammodernamenti, di quello che resistette fino agli anni Settanta del Novecento nelle adiacenze della Chiesa della Catena.

Non è noto quando la Porta della Catena venne demolita ma certamente non prima della costruzione delle nuove strade di collegamento con la litoranea e dello stradone per Isnello attraverso la Madonna del Palmento, il Boscamento e Vinziria che finirono col rendere disusate le antiche vie.

E’ interessante notare come l’espansione urbanistica di Castelbuono, in buona sostanza, non si sia mai spinta oltre quella Porta, a differenza di quanto accaduto, per esempio, con la Porta di Pollina la quale, in origine, sorgeva alla fine della Ruga suttana, l’attuale via Collegio Maria, e aveva una forma del tutto simile alla Porta della Catena. Infatti, quando a inizio Seicento, l’espansione del paese si spinse fino alla contrada san Paolo, così detta per la chiesetta rurale che sorgeva nei pressi del campo sportivo e quindi del vecchio cimitero, la vecchia Porta di Pollina fu distrutta e ricostruita più avanti in direzione nord, in posizione simmetrica della Porta della Catena rispetto al Castello.

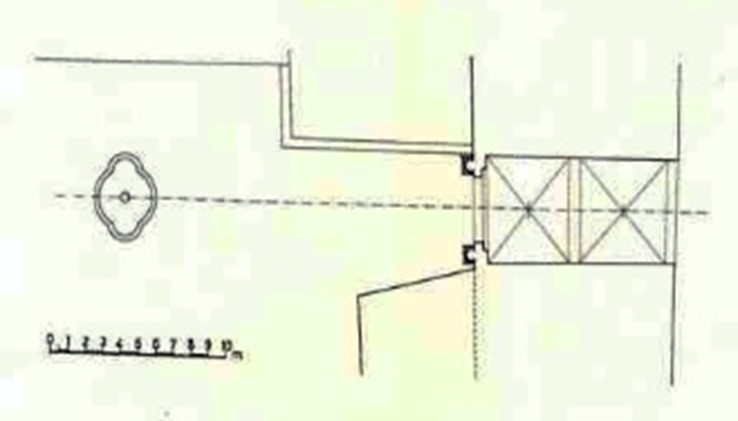

La nuova Porta detta di san Paolo, coperta con due volte a crociera consecutive, aveva “un aspetto monumentale per via della coppia di colonne poste su piedistalli le quali fiancheggiavano l’arco d’ingresso esterno coronato da un movimentato fastigio”.

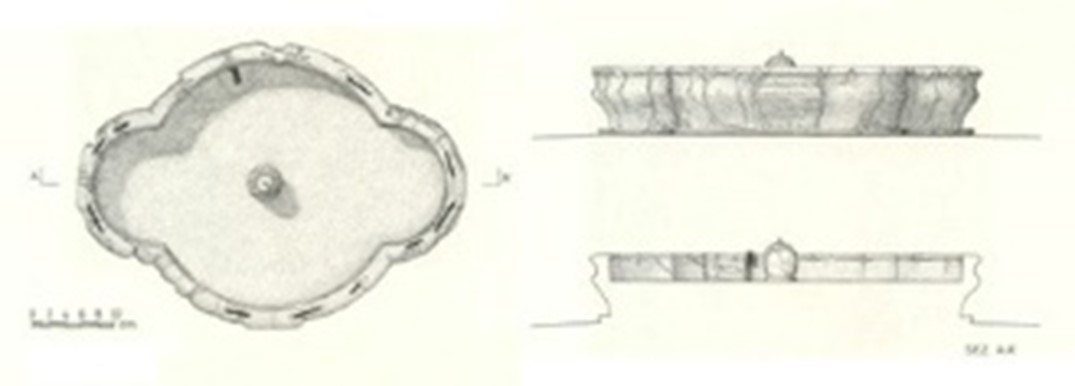

In asse con la Porta venne collocata la splendida fontana marmorea zampillante con vasca a quattro lobi e profilo bombato, realizzata nella prima metà del Seicento, inizialmente per ornare il Giardino Grande dei Ventimiglia a Piano Marchese. Oltre la fontana si apriva il largo e lungo viale, alberato con due filari di oleandri, che si sviluppava fino alla Conigliera. Qui la trazzera scendeva per Cozzo Valenti, toponimo derivato dal proprietario di allora, Giacomo Valenti, una volta superato il vecchio ponte della Fiumara, attraversava Frassalerno per arrampicarsi lungo a muntata dû Milici fino ad arrivare a Pollina.

Il viale alberato di oleandri dedicato a Dorotea Del Carretto, quarta (e, fortunatamente per lei, ultima) sposa di Francesco III Ventimiglia, inserito nel contesto della fastosa Porta e della monumentale fontana doveva risultare uno spettacolo ma pur sempre una sciocchezza rispetto alla mirabile riedizione del Viale degli oleandri di qualche sindacatura fa. Non è noto a quale architetto di giardini si sia rivolto l’amministratore dell’epoca, che poi è l’attuale, ma anche a costo di sembrare irriguardosi nei confronti del Carducci si può affermare che i cipressi che a Bòlgheri alti e schietti van da san Guido in duplice filar, gli fanno una pippa agli oleandri che dall’altezza della pompa dell’Agip, sul marciapiede di via Mazzini fra le macchine parcheggiate, corrono fin all’ingresso dell’Ypsi-Palas-Hotels. Ma anche alla lussureggiante vegetazione del Parco delle Rimembranze se è per questo. Ecco, qui però il paragone sarebbe più pertinente farlo con la foresta amazzonica. Pròpria ca vulìemu parrari…

Gli antichi fasti di tutta quell’area, col tempo, andarono decadendo, com’è nell’ordine di molte cose. Già negli anni Venti del Novecento le volte della Porta erano crollate e la fontana, persa la sua lussuosa funzione estetica, divenne un abbeveratoio. Quindi nell’immaginario collettivo fu ben presto assimilata ad un rudere, alle rovine che seguono a un incendio, in questo caso mai appiccato, al punto che, scherzosamente, per accusare uno stupidotto di un fatto inverosimile un tempo gli si soleva dire: tu fusti c’âbbruçiast’a funtanê sam Pàulu!

La terza Porta, quella degli Angeli, si apriva in corrispondenza della chiesetta della Pietà, all’angolo con la chiesa della Madonna degli Angeli del Convento dei Cappuccini. A Portê l’àncili, demolita negli anni ’50, segnava pressappoco l’inizio della trazzera che conduce all’ex feudo Bosco e quindi alle Petralie, attraverso le contrade Mandrazza, Barraca, Liccia, Gonato, Fridda, Vicaretto e Portella Mandarini.

Appena oltre a Portê l’àncili, zona storicamente erano insediati diversi mànnari, viveva in simbiosi con le sue pecore Micu u Pajjaru, il cui soprannome non deve essere messo in relazione con la tradizionale e rustica capanna di frasche ma piuttosto con il fatto che lui o magari anche il padre avesse svolto il mestiere stagionale di pagliaiolo, di pajjaru appunto. Ora, a Micu che la nciuria avesse l’uno o l’altro movente non gliene poteva fregare di meno. Diventava, invece, alquanto suscettibile quando sentiva pronunciare quel trisillabo. Che a volte veniva contratto in un bisillabo, pajjà, dai monelli che, nascosti dietro i cantoni, si divertivano a irriderlo, un po’ meno quando Micu li centrava in pieno con una delle pietre che teneva sempre a portata di mano.

La cinta muraria dai Cappuccini scendeva lungo la l’attuale via Tumminelli lambiva la via Avvenire, appunto darrìa i mura, fino a san Leonardo, denominazione dovuta alla presenza della chiesa campestre, i ruderi della quale erano ancora visibili negli anni ’30 dell’Ottocento. Qui si apriva la Porta san Leonardo oltre la quale erano ubicati diversi stazzuna per la produzione di tegole, mattoni e laterizi vari. Fuori Porta san Leonardo iniziava la trazzera che attraverso le contrade Calagioli e Piano Monaci portava all’ex Feudo Bergi dove si biforcava in direzione San Mauro scendendo attraverso a Purteddrô piru, fino a Tri arii e ai Mulini e verso Geraci, salendo per la Serrâ zzimma e continuando per i Paratura.

Poco si sa della chiesa e della Porta san Leonardo. Probabilmente la prima sorgeva dirimpetto alla seconda, quindi dove oggi è la casa trapezoidale nella confluenza di via Mariano Raimondi con la via del Paradiso. E’ certo, invece, che nel 1611 fu realizzato l’abbeveratoio in pietra calcarea, lungo più di cinque metri, con l’acqua che usciva dai cannelli di bronzo incastonati nei mascheroni di marmo, ampliata poi a metà Settecento. Quella che vediamo oggi è un rifacimento di fine Ottocento sul calco dello schema costruttivo della vecchia fontana.

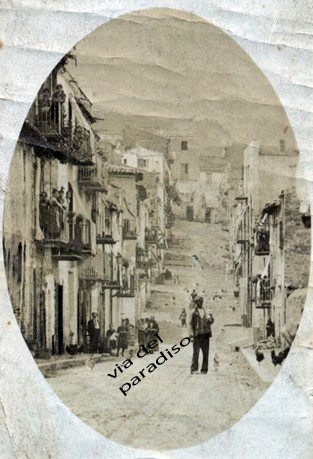

Fino a metà dell’Ottocento, buona parte della superficie compresa fra la Piazzetta, la chiesa di sant’Antonino, la parte finale della Strata longa, l’attuale via Avvenire e san Leonardo era un grande giardino con la chiesetta di san Leonardo o i suoi ruderi al centro di esso. Il giardino, completamente coltivato ed attrezzato, si chiamava Giardino del Paradiso o semplicemente il Paradiso. Tenuto conto che in diverse parti d’Italia giardini o parchi urbani hanno questo stesso nome, si capisce che via del Paradiso, come si legge nella targa di maiolica e non via Paradiso come tutti dicono, sia da riferire a quel magnifico giardino, di cui sopravvivono pochissimi metri quadrati soffocati all’interno di vari fabbricati, e non al luogo di beatitudine eterna come comunemente si crede.

Il tratto finale dâ Strata longa, oltre l’incrocio con la via del Paradiso, è popolarmente noto come a puntâ cursa per via del fatto che proprio in quel punto era posto il traguardo delle corse equestri che anticamente vi si svolgevano, il primo giorno di sant’Anna, quando ancora il fondo stradale era in terra battuta.

La corsa, una gara di velocità, era molto attesa e partecipata e di essa è rimasto vivo il ricordo nella memoria popolare. Evidentemente era anche pericolosa e ciò veniva puntualmente ricordato ad ogni edizione. Nei giorni precedenti l’avvenimento, il banditore comunale girava per le strade del paese urlando: dumani a ttali ura c’è a cursa. Cu mori mori a ccuntu sua, vale a dire l’organizzazione declina ogni responsabilità. Il percorso, breve, andava di Supra u ponti fino â Puntâ cursa e ciò produsse il modo di dire cavaddri e cavaddruzza cu vinci a cursa a ssa Lunardu pari cioè da San Leonardo, da cui è visibile l’incrocio fra la via del Paradiso e la Strata longa, si vede chi ha vinto la corsa dei cavalli.

I cavaddruzza cui fa riferimento il detto sono i ginnetti, piccoli e velocissimi cavalli. Tanto veloci che una volta alcuni di essi riuscirono a scappare e non poterono essere raggiunti prima del ponte della Cava. A cursa dî zzannetti è rimasta memorabile tanto da essere penetrata nel parlato comune dato che di uno che corre velocemente (a piedi, non con lo scooter) si dice curri comi na zzannetta.

Ad una delle corse dî zzannetti si narra abbia assistito, rimanendo allocchito, un muntagnisi, un uomo proveniente da uno dei paesi delle alte Madonie. Vedendo quei cavallini sfrecciare come il fulmine, pensò subito che se fosse riuscito ad allevarne qualcuno avrebbe potuto farlo correre al suo paese suscitando enorme stupore, prima ancora che ammirazione. Avvicinò l’organizzatore della corsa e gli disse che, qualunque fosse stato il prezzo, lui voleva acquistare delle uova di ginnetto per farli covare e avere dei “pulcini di ginnetto” che avrebbe così potuto allenare alla corsa fin dalla nascita.

L’organizzatore, capito con che razza di citrullo stava parlando, gli rispose che aveva giusto quattro uova da vendere ma lo avvertì che avrebbe dovuto prestare molta attenzione durante il percorso perché le uova di ginnetto sono delicate e si tramàzzano durante il trasporto. Gli consegnò un sacco con le uova di ginnetto, in realtà pieno di meloni e gli disse portali seri seri, non fermarti e non aprire il sacco perché le uova ntàmanu e non si schiudono. Il poveretto annuì, pagò e contento ca nnê rrobbi un c’era partì di gran carriera per il suo paese. Ma arrivato ô pontâ nuciddra esausto, con la lingua penzoloni, decise di fermarsi per riposarsi e riprendere un po’ di fiato. Si sedette su un masso continuando a tenere il sacco in spalla con la bocca ben stretta fra le mani. Ma in un attimo di distrazione successe l’irreparabile, il sacco gli sfuggì di mano, si aprì e i meloni cominciarono a rotolare all’impazzata giù per lo sbalanzo. Lui assistette impassibile a quello spettacolo, ebbe solo la prontezza di commentare, sia pure nel grande sconforto che lo pervadeva: currìevanu dintra l’ova… vidi comi àvanu a ccùrriri ô ma paisi!