Querelle Palazzo Turrisi Colonna, interviene il dott. Angelo Scordo “evidenti e forti elementi di dubbio sull’autenticità del blasone”

Riceviamo e Pubblichiamo di seguito una dissertazione a cura del Dott. Angelo Scordo, membro della Società Italiana di Studi Araldici, avente come tema il blasone della famiglia Turrisi Colonna. L’acceso dibattito su CastelbuonoLive è scaturito in seguito all’esplicito invito del Prof. Orazio Cancila all’Amministrazione comunale a volere correggere il marchiano errore dovuto alla denominazione di Palazzo Turrisi Colonna

di Angelo Scordo

Le considerazioni che seguono prendono le mosse da un recentissimo pezzo, fortuitamente incontrato sul web (www.castelbuonolive.com, 19.03.2014), dal titolo: Il blasone della famiglia Turrisi Colonna. La foto scattata prima del restauro del palazzo. Di fotografie, invero, se ne vedono due: la prima riproduce il “blasone” ed è quella che ha destato in me un perplesso interesse, accentuato dalla lettura del testo di accompagnamento; la seconda, invece, raffigura il palazzo gentilizio barocco, ospitante (dove e come, non è scritto) il singolare reperto.

Va chiarito, in via preliminare, che una famiglia dal cognome composto TURRISI COLONNA non è reperibile in alcun repertorio gentilizio di carattere ufficiale[1], né in studi araldico-genealogici, pubblicati tanto su opere a carattere enciclopedico, illustranti la nobiltà italiana in genere, oppure meridionale e siciliana in particolare[2], quanto su qualificate pubblicazioni periodiche (annuari e riviste del settore, di tradizione secolare e di comprovata attendibiltà[3]), Nella bibliografia predetta si incontrano esclusivamente i TURRISI e i TURRISI GRIFEO.

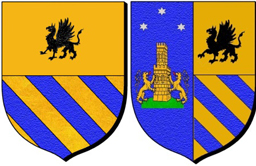

I Turrisi, del tutto indipendentemente dal secondo cognome materno, risultano avere portato in via esclusiva l’arma seguente, ancor oggi spettante ai Turrisi di Gorgo e Buonvicino e ai Turrisi di San Giorgio d’Ogliastro e Palminteri: D’azzurro, alla torre quadra d’oro, di due palchi, fondata sopra un ristretto di terreno, al naturale, sostenuta da due leoni d’oro, linguati d’oro, affrontati e contro rampanti, accompagnati in capo da tre stelle d’argento (di sei raggi), male ordinate.

I Turrisi Grifeo – il cui capostipite Antonio Turrisi, secondogenito di Mauro, nel 1852 aveva sposato Stefania Grifeo e Statella, erede della titolatura dei Grifeo, dei Migliaccio e dei Gravina – con RR. LL. PP. 16 novembre 1902 ottennero il Regio Assenso per l’assunzione di tutta la cospicua titolatura[4], assieme al riconoscimento del doppio cognome Turrisi Grifeo e la concessione di partire il proprio scudo con quello dei Grifeo, la cui arma era: Troncato: nel 1°, d’oro, al grifone di nero, passante; nel 2°, d’oro, a tre bande d’azzurro. Di conseguenza si ottiene un: Partito: I, d’azzurro, alla torre quadra d’oro, di due palchi, fondata sopra un ristretto di terreno, al naturale, sostenuta da due leoni d’oro, linguati d’oro, affrontati e contro rampanti, accompagnati in capo da tre stelle d’argento (di sei raggi), male ordinate (TURRISI); II, troncato: nel 1°, d’oro, al grifone di nero, passante; nel 2°, d’oro, a tre bande d’azzurro (GRIFEO). Tale stemma è ancora in uso da parte degli attuali rappresentanti della famiglia.

La fotografia de Il blasone della famiglia Turrisi Colonna pubblicata sul sito www.castelbuonolive.com, che appresso riporto, è corredata da una sorta di commento, che tra l’altro recita: Era stato coperto da una pittura grigia e spessa probabilmente dai Cardella, ultimi proprietari prima dei Marzullo. Il blasone sta a significare l’unione in matrimonio del Barone Mauro Turrisi e di Donna Rosalia Colonna Romano, genitori di Annetta, Giuseppina, Nicolò, Antonio e Giuseppe Turrisi Colonna. Il cavaliere centrale raffigura il Gran Conte Ruggero, alla sua destra il nipote Giovanni 1° Grifeo, alla sua sinistra il temutissimo condottiero saraceno Mogat sconfitto in battaglia. Lo scudo centrale raffigura una torre ed una colonna con un leone coronato, che, con le zampe anteriori tiene la torre e la colonna unite.

Malgrado la scadente qualità dell’immagine, ictu oculi si rileva uno scudo, di una foggia ‘sagomata’ tanto strana da farlo apparire impressionantemente simile a una coppa-trofeo, grazie a alle due ‘anse’ e a una sorta di ‘base’ applicategli. Al suo interno si intravede quanto è, grosso modo, descritto nella citata didascalia. Da segnalare, però, che il ristretto di terreno è stato sostituito da una campagna, che peraltro appare leggermente inclinata verso sinistra (è appena il caso di rammentare che in araldica la visione è speculare, come se chi descrive, cioé blasona, si trovasse dietro lo scudo e, pertanto, la sinistra non è altro che la destra di chi guardi). La torre non è affatto quadra e i palchi (i piani, in linguaggio corrente) sono quattro e non due. Si vede una stella e se ne intravede un’altra, sforzando la vista, ma entrambe posizionate senza logica alcuna, meno che meno corrispondente a quella dell’arma Turrisi, che vuole le tre stelle (di sei raggi, peraltro) male ordinate, e cioè allineate in triangolo equilatero, con il vertice in alto. Abbiamo letto che il c.d. blasone starebbe a significare l’unione in matrimonio del Barone Mauro Turrisi e di Donna Rosalia Colonna Romano. Interverrebbe, quindi, una commistione simbolica, ponente assieme elementi delle armi Turrisi e Colonna Romano: il risultato è uno scudo assolutamente araldico, che racchiude, in ordine sparso, contenuti in nulla conformi alle regole dell’araldica, troppo spesso matrattata disciplina ausiliaria della storia. Ove, ricorrendo alle sue norme e prassi, si fosse voluto memorare le predette nozze, la strada sarebbe stata una sola, assai semplice: riunire in un solo scudo le armi dei Turrisi e dei Colonna Romano. Si sarebbe comunque trattato di un estemporaneo e non ufficiale insegna, includente due armi gentilizie, a differenza di quanto avverrà più tardi per i Turrisi Grifeo, questa volta in via definitiva e legale. Ma, accantonati l’essere e il dover essere dello scudo, dedichiamoci adesso ai suoi ornamenti esteriori. E’ accollato a un trofeo di bandiere, trombe, cannoni e armi bianche e da fuoco, timbrato (non da tre elmi), ma da tre busti di guerrieri, loricati e galeati, quello mediano in maestà e i due laterali addossati, il primo impugnante con la mano sinistra una spada, posta in banda, e l’altro, sempre con la sinistra, una scimitarra, posta in sbarra. Omettiamo e ammettiamo che si tratti dei tre personaggi appartenenti alla tradizione genealogica di casa Grifeo, che però con i Turrisi Colonna si imparentò in tempi successivi e la cui presenza perciò non si giustifica affatto nell’asserito ‘blasone’ dei Turrisi Colonna. Soffermiamoci su alcune altre stranezze: i due armati ai lati appaiono entrambi, in tutta evidenza, mancini. Tanto induce a ritenere che – forse a causa di una svista di chi non so – l’immagine sia stata invertita. Apriamo allora Photoshop e, con un semplice clic, ripristiniamo la più che probabile verità.

a) Quel che si vede b) Sua successiva inversione

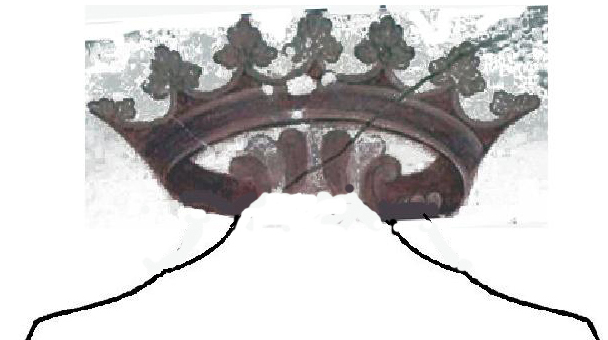

Ma vi sono altri due particolari, che val la pena porre sotto la lente: la corona e il piumaggio dell’elmo del Gran Conte Ruggero d’Altavilla. Osserviamone l’ingrandimento:

La corona mostra sette fioroni visibili. Dal Rinascimento al Barocco, in assenza di una regolamentazione precisa e legalizzata, un simile segno di dignità nobiliare poteva adornare l’arma di un marchese, di un duca o di un principe: non certo quella di un semplice barone di fresca nobiltà. Al suo interno, il cerchio prosegue e non c’interessa affatto che non vi sia traccia dei residui fioroni (capitava il più delle volte), quanto, piuttosto, che la sua zona centrale sia interrotta da sette vistosi e rigonfi elementi lunati, il centrale dei quali sembra fondersi col cimiero piumato del Gran Conte. Cosa sono? La risposta è abbastanza agevole: nient’altro che la parte terminale superiore di uno scudo a cartoccio, che sovente veniva rappresentata come attraversante la corona. Quale esempio, tra tanti, porgo il particolare di un’arma secentesca e l’abbino alla ricostruzione grafica di quanto avrebbe dovuto inserirsi nella ‘nostra’ corona. Essa, peraltro di elegante fattura, appare provenire da diverso contesto, per essere, poi, maldestramente ‘incollata’ al di sopra della triade guerriera.

Ancora una perplessità: se l’interno dello scudo appariva ricoperto da uno strato di pittura grigio e spesso, come mai è stato possibile rimuoverlo senza minimamente intaccare i suoi ‘contorni’, peraltro bordati? In chiusura, non può non rimanersi interdetti di fronte alla seconda parte del titolo: La foto scattata prima del restauro del palazzo. Se si trattasse dell’edificio, nulla quaestio, ma, così com’è, può ingenerare il dubbio legittimo che il riferimento sia al ‘blasone’, nel qual caso saremmo di fronte a una palese contraddizione in termini, perché dovremmo vederlo ricoperto di strati e strati di vernice. E non mi dispiacerebbe ammirare l’originale.

Da tutto quanto precede, le conclusioni, cui giunge la comunicazione apparsa su castelbuonolive, cioè; Il tutto sta a significare che il palazzo fù abitato dal Barone Mauro Turrisi e dalla moglie Donna Rosalia Colonna Romano, malgrado il rafforzativo accento posto sulla terza persona singolare del passato remoto del verbo essere, non appaiono suffragate da elementi probatori e ingenerano, al contrario, evidenti e forti elementi di dubbio sull’autenticità del reperto.

Angelo Scordo, S.I.S.A.

(Società Italiana di Studi Araldici)

[1]“Elenco Ufficiale (definitivo) delle famiglie nobili e titolate della Sicilia”, in Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, volume V, N° 25, Roma, dicembre 1902, p. 678; “Indici alfabetici dei predicati nobiliari e delle famiglie con titolo sul cognome della regione Siciliana”, in Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, volume VI, N° 28, Roma, dicembre 1903; (CONSULTA ARALDICA) Elenco ufficiale nobiliare italiano, Torino, 1922, p. 950; PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – CONSULTA ARALDICA del REGNO, Elenco Ufficiale della nobiltà italiana, Roma, 1933, pp. 869-870; SOVRANO MILITARE ORDINE di MALTA, Elenco storico della Nobiltà Italiana, Roma, 1960, p. 528.

[2] V. SPRETI e collaboratori, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, voll. 8, Milano, 1928-35; S. MANNUCCI, Nobiliario e Blasonario del Regno d’Italia, voll. 5, Roma, 1929-34; A. M. G. SCORZA, Enciclopedia araldica italiana, tomi 27, Chiavari, 1973,; B. CANDIDA GONZAGA, Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d’Italia, voll. 6, Napoli, 1875-83; G. B. di CROLLALANZA, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane, estinte e fiorenti, Pisa, 1886-90; V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia …, Palermo, 1871-75; E. TERMINE LANZA, Storia e blasoni della Sicilia, Palermo, 1911-15; A. MANGO di CASALGERARDO, Il nobiliario di Sicilia, voll. 2, Palermo, 1912-15; F. PALAZZOLO DRAGO, Famiglie nobili siciliane, Palermo, 1927; F. SAN MARTINO de SPUCCHES (e successori), La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni, voll. 10, Palermo, 1924-41; C. ARNONE, I titoli nobiliari siciliani ed i loro trapassi nei secoli, Roma, 1940 [vale per tutte le opere il richiamo: ad vocem].

[3] Annuario della Nobiltà Italiana, Pisa e poi Bari, 1879-1905, ad vocem; Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, Roma, 1910-2014, ad vocem; Giornale araldico-genealogico-diplomatico, Fermo, Pisa e Bari, 1873-1905; Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica), Roma. 1903-2010: Su quest’ultimo periodico, dal 1934 al 1941, Francesco PATERNO’ CASTELLO, duca di Carcaci, pubblicò il Corpus historiae genealogicae Siciliae, e tratta dei Turrisi nell’annata 1938, pp. 419-420.

[4] Principati: Partanna, Palagonia, Lercara; Ducee: Ciminna, Floridia, Alcara; Marchesati: Francofonte, Antella, Bifora, Delia; Baronie: Calatabiano, San Fratello, Fiumefreddo, San Basile, Laura, Stellaini; Signorie: Caldera e Micilini.