Sismicità delle Madonie Orientali (Pollina, San Mauro, Castelbuono): quale evoluzione?

di Alfredo Geraci

L’area analizzata è quella compresa tra Pollina, San Mauro Castelverde e Castelbuono storicamente interessata da sismi anche di forte intensità. L’inquadramento storico della sismicità della zona può iniziare con il riferimento ai grandi terremoti che hanno colpito la Sicilia in epoca storica e al risentimento che questi ultimi hanno indotto nell’area interessata. L’evento dell’11 gennaio 1693 è storicamente ricordato come uno dei più catastrofici mai avvenuto sul territorio nazionale. Il terremoto rase al suolo la città di Catania, Lentini e Noto. Il terremoto fu avvertito con spavento in tutta l’isola. A Palermo si lamentarono leggeri danni.

Il terremoto siciliano del 1693 VIII gradi della scala Mercalli rappresenta uno dei pochi eventi per i quali sia stato possibile ricostruire l’intero quadro macrosismico con apprezzabile dettaglio grazie ad una approfondita relazione stesa dal Duca di Camastra indirizzata al Vicerè di Sicilia che lo aveva incaricato di una ricognizione nei paesi colpiti dal terremoto.

Il periodo sismico che ha colpito i monti delle Madonie negli anni 1818-1819 è stato senza dubbio la manifestazione sismica che ha interessato più da vicino e in maniera più violenta l’area di studio.

L’ultimo terremoto storico che ha fortemente scosso l’area in studio è stato quello del 5 marzo 1823. Questo evento è stato caratterizzato da una notevole propagazione degli effetti lungo l’asse E-W. Ancora, l’evento del 22 aprile 1906, VI grado di intensità, avvenuto nella zona tra Pollina e Castelbuono.

Particolare attenzione è rivolta verso la sequenza sismica che ha interessato l’abitato di Pollina tra il 1992-1993 con 5500 scosse di cui la più forte avvenuta il 26 giugno 1993 alle ore 19;47 con una magnitudo locale pari a 4.8, seguito da numerose repliche.

Nel caratterizzare la sequenza di Pollina è necessario distinguere due diversi periodi di tempo:

– dal Luglio ’92 fino al verificarsi dell’evento principale (26 giugno 1993, ore 19:47 locali, Ml=4.8) sono avvenuti 15 terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 3.7

– Dopo il terremoto del 26 giugno 1993 (Ml=4.8) ed è classificabile come una sequenza “mainshock-aftershocks”. Infatti, il numero di scosse ogni 6 ore aumenta in maniera repentina (da 8 a 252) subito dopo la scossa principale.

I dati analizzati suggeriscono un movimento di tipo inverso (thrust) con cinematica transpressiva (compressione e scorrimento) lungo piani ad andamento NE-SW.

I dati analizzati suggeriscono un movimento di tipo inverso (thrust) con cinematica transpressiva (compressione e scorrimento) lungo piani ad andamento NE-SW.

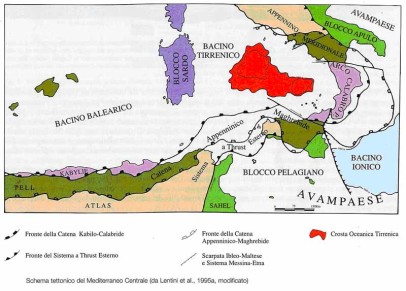

è importante capire la geologia di questo settore. È infatti un’area della Catena Maghrebide Siciliana, che si sviluppa in direzione E-W come evidenziato in foto.

La catena è sottoposta a processi di assottigliamento crostale ed è collegata al Bacino Tirrenico, caratterizzato da processi di oceanizzazione.

Questi processi di assottigliamento crostale sarebbero stati accoppiati circa 3,5 milioni di anni fa, nel settore sud-tirrenico prospiciente la costa settentrionale siciliane, ad un regime tettonico trascorrente che ha causato l’attivazione di un’ampia zona di taglio destro orientata circa E-O.

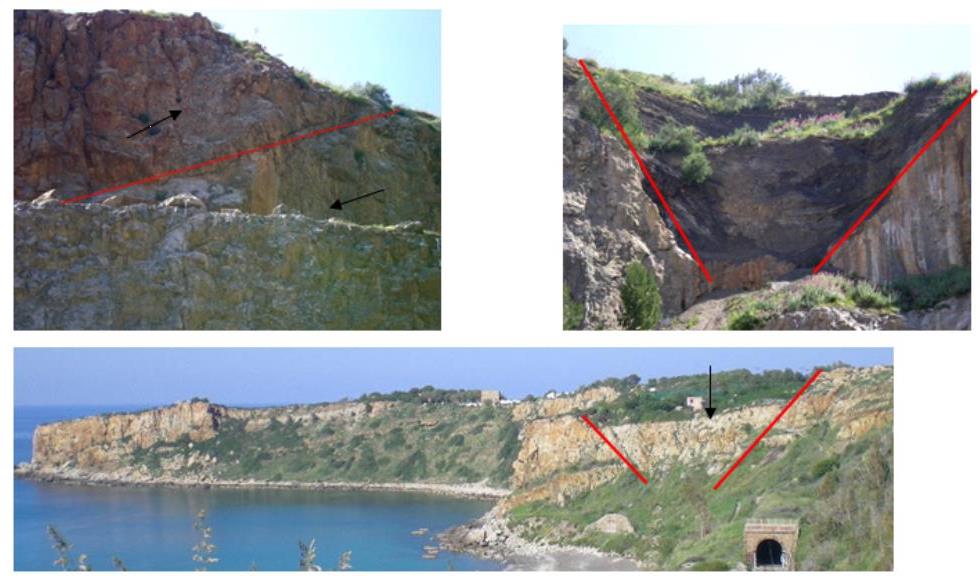

Evidenze di questo tipo si trovano nella Cava di Rocca Lupa e lungo la strada che fa Pollina porta a Finale di Pollina.

Le rocce risultano tutte interessate da deformazioni fragili permanenti legate proprio a questo stress.

Sono state riscontrate numerose faglie dirette e trascorrenti alcune delle quali probabilmente attive. Queste si presentano con pareti molto ripide soprattutto in prossimità dell’abitato di Pollina.

Allora cosa ci riserva il futuro?

Prevedere luogo e data di un evento sismico ad oggi è impossibile; si può però intervenire sulla prevenzione costruendo bene ed in posti sicuri per diminuire gli effetti.

È importante poi sapere come comportarsi in casi di terremoto per salvare se stessi e gli altri. È importante ripararsi sotto un tavolo, un letto o un architrave, lontano da vetrate e finestre, lontano da mobili e suppellettili non ancorati. Al termine della scossa non precipitarsi fuori correndo, non utilizzare scale ed ascensori che risultino instabili.

Chiudere sempre le forniture di acqua, luce e gas e recarsi con l’occorrente di emergenza nell’area di attesa più vicina mantenendo sempre la calma. È sconsigliato utilizzare l’auto per non intralciare i soccorsi.

Questo tipo di eventi purtroppo saranno destinati a ripetersi nel tempo, ma con quale intensità non lo sappiamo. La Sicilia è un’area ad alto rischio sismico e le Madonie sono state teatro di devastanti terremoti; dunque se non impariamo a prepararci prima, a costruire in maniera adeguata e solo dove si può, le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti per un territorio con un patrimonio artistico e culturale che tutto il mondo ci invidia.

Dott.Geol.Alfredo Geraci