U maistru Pipa, u maistru Abbruçiapajjuni e altre figure magistrali

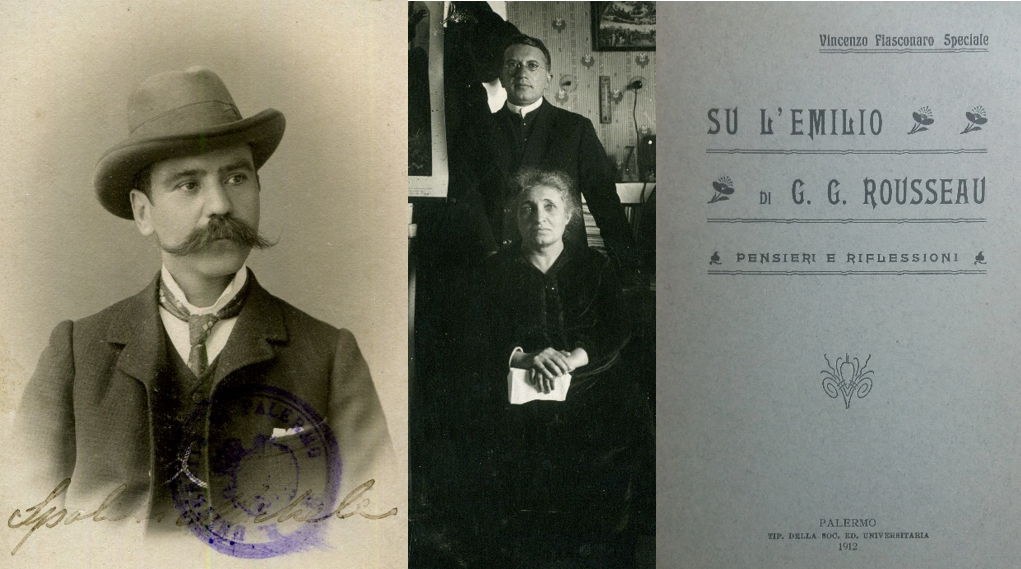

(Di Massimo Genchi) – Castelbuono, come è noto, vanta una secolare tradizione di bravissimi e assai eruditi maestri elementari. Tra questi Michele Spoleti il quale, oltre che maestro di livello assoluto, fu autore di una Nuova grammatica della lingua italiana, il sacerdote don Vincenzino Fiasconaro, autore di un saggio sull’Emilio di Rousseau e poi, ma non certo per par condicio, la leggendaria maestra Capuana, fino ai “recenti” Giovanni Librizzi, Pippo De Luca, Anita Fiasconaro e, di certo, si potrebbe continuare.

In virtù di un naturale principio di conservazione che sembra regolare tutto, accanto a questi ve ne furono altri che la memoria collettiva relega agli antipodi dei primi, a partire dall’ormai celeberrimo maistru Pipa il quale, se veramente mai si dedicò al magistero didattico, non dovette propriamente brillare dal momento che a un tipo non particolarmente destro nel leggere, scrivere e far di conto e, in definitiva, un po’ ignorante, ancora oggi gli si dice e cchi jjisti a scola nnô maistru Pipa?

La nostra storia narra di maestri folgorati dalla pedagogia solo in età relativamente avanzata ma, per contro, diversi altri rivelarono fin dalla più tenera infanzia il bernoccolo per la trasmissione del sapere e del sapere fare. Fra questi, in particolare uno, portentoso, frequentando la prima elementare e trovandosi di tutt’a pprincìpiu in serie difficoltà con le aste, continuava a importunare il compagno di banco chiedendogli: avà, fammi vìdiri comi si fanu!

Ma per fortuna non tutti i maestri furono di questa pasta e per fortuna non tutti usavano la bacchetta di legno o il frustino, non tutti mollavano ceffoni da staccare la testa dal collo. C’erano, e meno male, anche i filosofi del linguaggio, i puristi dell’ortografia, come uno di cui non posso rivelare il nome che soleva fare scrivere ai suoi alunni, ‘havevano’, ovvio retaggio del latino, ma anche ‘perché’ senza accento e con due c, quindi percche. E quando un alunno si permise di obiettare che bisognava scriverlo ‘perché’ il maestro prima gli disse zzìttiti sceccu, quindi si rivolse alla classe argomentando, alla maniera dei grandi grammatisti, che la doppia c conferiva il giusto timbro alla parola, più dell’accento. Come no!

Alla luce di ciò, si capiscono le scaturigini di certi strafalcioni ortografici che, oggi, siamo costretti a sorbirci tutti i giorni, dal più maestro dei maestri. E quindi capisco che voi, a questo punto, per un riflesso condizionato, aspettate che io vi serva il solito dolcino. E invece no, bricconi. Tiè.

Continuerò, con un aneddoto che devo al giornalista Mario Obole, persona di spiccato e sottile humour. Nei primi anni Quaranta, lui e il futuro magistrato e senatore della Repubblica Silvio Coco, entrambi nipoti della maestra Grazia Obole, furono affiatati e inseparabili compagni di scuola. Un giorno il loro maestro (di cui ovviamente non dirò il nome, ma non è quello di prima) formulò un problema di aritmetica che assegnò come compito per casa. Vorrei qui ricordare che allora certi problemi di aritmetica della scuola elementare erano complicatissimi. Una tipologia, in particolare, ha fatto dannare e disavvezzare dalla matematica svariate generazioni di alunni: “in una fattoria vi sono asini e oche, le teste sono 17 e le zampe sono 56. Quanti sono gli asini e quante le oche”. Avà, fatelo voi a nove anni e senza ricorrere alle equazioni. Il problema assegnato quel giorno dal maestro era apparentemente meno impegnativo ma, non per questo, i due amici riuscirono a risolverlo. Siccome erano tosti, riprovarono svariate volte ma l’esito fu sempre lo stesso. Quel problema si era rivelato un vero rompicapo. Sul tardi ebbero un lampo: «Andiamo dalla zia Grazia per chiarimenti». La maestra Obole, una insegnante di comprovata bravura, che certamente dominava l’aritmetica e quindi anche gli asini e le oche del celebre problema, ebbe solo bisogno di dare una fugace occhiata al quaderno per concludere: «manca un dato». E, ben sapendo chi fosse l’autore di quel portento, scosse più volte la testa per dire ah, sì-sì, siamo a posto, pensando in quali buone mani fossero i suoi due nipoti. Questi ultimi, dal canto loro, non sapevano se essere risollevati per non doversi ritenere degli incapaci o se, invece, inveire contro il maestro e la sua imperizia a causa della quale avevano perso un intero pomeriggio. Uscirono. Percorsero il tratto di via Turrisi dove abitava la zia, svicolarono da via Giordano, si immisero sul corso in direzione chiazza nnintra e, lupus in fabula, incocciarono il maestro al quale in maniera raggiante parteciparono, nel chiaro tentativo di metterlo in ginocchio: «signor maestro, guardi che nel problema ha dimenticato un dato». Ma il maestro manco si scompose e rispose a tamburo battente: «Sì, lo so! L’ho fatto apposta, per vedere se voi sareste stati in grado di accorgervene». Rimasero tutti e due lì, impietriti, ccu l’ali caduti, per un tempo incalcolabile senza riuscire a dire una sola parola.

Altri maestri ancora, assursero a notorietà per l’adozione di pratiche pedagogiche d’avanguardia. Fra questi, già consacrato alla memoria eterna è il maestro Abbruçiapajjuni, al secolo padre Barrecache, come abbiamo visto di recente, aveva la classe al pianoterra del Municipio con vista su via Sant’Anna. Abbruçiapajjuni era il suo soprannome individuale, quindi cucitogli addosso su misura, giacché quello della famiglia era Bbàttaru, il movente del quale risiede nel fatto che gli ascendenti erano bottai con bottega nello slargo di sant’Agostino. Il loro battere ritmato coi martelli sugli scalpelli per l’assestamento dei cerchi, amplificato dalle cavità delle botti, si diffondeva nel quartiere e da quel battito incessante si originò il soprannome della famiglia Barreca.

Qual è, invece, la motivazione di quel soprannome individuale? U pajjuni è il pagliericcio, un grande sacco riempito di paglia o di foglie secche, un tempo usato come materasso. Dunque, Abbruçiapajjuni, alla lettera, significherebbe ‘incendia pagliericcio’ ma del nostro don Barreca si può dire di tutto, e soprattutto di più, ma non che fosse un piromane. Quindi il soprannome va interpretato non alla lettera ma indagando nel significato traslato. Più precisamente, il perché di quel soprannome si rintraccia nell’aggettivo avvampa lavuru che letteralmente vale ‘incendia frumento’, del tutto simile all’altro, e in senso figurato significa ‘persona scriteriata, abborracciatore, arruffone, faccendone, che si dà gran da fare ma più a parole che coi fatti’. E se come insegnante non fu proprio scriteriato, don Barreca non viene certamente ricordato per la vicinanza pedagogica a don Milani. Diciamo che verso i suoi alunni fu perennemente animato da uno sturm und drang ma con una prevalenza di tempesta sull’impeto.

Nel senso che non andava tanto per il sottile con le sanzioni inflitte, quasi sempre per motivi futili. Delle punizioni del maestro Barreca colpiva più che altro l’originalità. Erano, cioè, sensazionali e, solo se il maestro si trovava nello status spirituale di cunfissatu di friscu, il malcapitato se la cavava rimanendo mezza mattinata ginocchioni con dei grossi ceci secchi inseriti sotto le patelle dei ginocchi, certamente per aumentare il comfort della postura assunta.

Altre volte, in base alla circostanza, tirava fuori dal suo assortito armadio un cavagno di giunco, di quelli usati dai pastori per contenere il cacio fresco e, puzzolente com’era rimasto dopo l’ultima caseificazione di tanti anni prima, lo calcava ben bene sulla testa del ragazzino che con quella sorta di elmo veniva tenuto in piedi, esposto al pubblico ludibrio, fra la cattedra e la lavagna ma soprattutto davanti alla finestra prospettante su via Sant’Anna.

Il maestro Abbruçiapajjuni da educatore scrupoloso teneva molto all’igiene personale dei suoi allievi e, proprio per questo, sistematicamente ogni mattina, li passava in rassegna. In particolare, se riscontrava che le orecchie abbondavano di cerume, soleva prelevare una fava secca dalla tasca e ne introduceva una per orecchio, e questo non tanto per spirito vessatorio – si capisce – ma perché le sue conoscenze demopsicologiche lo portavano ad applicare alla lettera la nota similitudine popolare secondo la quale avi âricchï accussì lùordi ca si cci pùonu siminari i favi.

Non risulta che qualche alunno abbia mai subito traumi per quei trattamenti certamente spregevoli né che genitori siano mai andati a chiedere conto e ragione di tali strategie didattiche al maestro Barreca anche perché il bambino per evitare una supplementare tempesta di legnate da parte del padre preferiva non rivelare nulla, ovviamente.

Una volta però accadde che un ragazzino reso indocile dalla ciclica ripetizione di queste delicatessen, si scocciò maledettamente e decise di farsi giustizia da solo. Intanto scappò da scuola, poi nel pomeriggio, sapendo che il maestro andava ad abbeverare l’asino all’abbeveratoio di san Francesco, si appostò e, con la precisione di tiro propria dei pecorai, lo prese a sassate. Non penso sia più ritornato a scuola.

Anche padre Barreca però con la mira non scherzava e di ciò diede ampia dimostrazione. Ogni mattina, dalla finestra della sua aula, si vedevano transitare i ragazzi che si recavano a scuola al Castello. Fra questi ve ne era uno che puntualmente si avvicinava alla finestra aperta, faceva boccacce al maestro, faceva a bbàia ai ragazzi, insomma alterava il precario equilibrio psichico di Abbruçiapajjuni. Il maestro Barreca, si tenga presente, non stava mai seduto in cattedra, faceva milioni di volte avanti e indietro nella sua aula dove, su un tavolo che lambiva passeggiando, stavano alcuni solidi di argilla che lui stesso aveva fatto modellare ai suoi alunni: il cubo, la sfera, il parallelepipedo, la piramide.

Una mattina, arrivato che fu il ragazzaccio per la sua solita rappresentazione, il maestro stava facendo come sempre avanti e indietro e continuò senza scomporsi. Rasentò il tavolo e, senza farsi notare, prese un solido, il primo che gli capitò, e lo tenne dietro la schiena. Arrivato a distanza di tiro lo scagliò picando in fronte quello sciagurato che, incredulo, ebbe solo la forza di dire: Parrì!!!, ca vossìa accussì arraggiuna?

E’ noto che allora, solitamente, i maestri mettevano gli alunni con la faccia al muro, dietro la lavagna. Siccome al maestro Barreca ciò sembrava quasi un premio, escogitò per i suoi di tenerli sopra la lavagna, a cavalcioni. Una mattina un ragazzo costretto a stare lì sopra, camuliannu, si accorse che, essendo la vite di fissaggio un po’ allentata, alla lavagna era possibile imprimere un moto basculante. Provò e riprovò, piano piano, mentre il maestro passava e spassava lì sotto e, al momento giusto, disse: ora! e oscillò forte precipitando sul maestro che transitava in quel momento, come calcolato. Naturalmente cercò di spacciare il sinistro come un accadimento fortuito ma il maestro che non era esattamente un santu chi suda, prima gli assestò due pataccate in faccia, poi gli disse: avà, fallu arrìa. Certo, non doveva essere semplice passare cinque anni così per cui, una volta finite le elementari, non è che uno facesse le inumane cose per salutare e riverire il maestro allorché lo incontrasse in giro.

Padre Barreca era rettore della Chiesa dell’Itria e soleva andare a sedere, scambiare due chiacchiere e fumare un paio di sigarette da Monsù, di fronte al bar del Cycas, per capirci. Un giorno, arrivò da Monsù il prodigioso bambino della lavagna, ormai giovane, che naturalmente fece di tutto per non salutare il maestro Barreca. Quando, subito dopo, il ragazzino fatti i suoi acquisti, stava per uscire ùorri-ùorri dal negozio, il prete gli disse sprezzante: Attìa tu, chi fa un mi canusci?

Al che il ragazzino si fermò sulla porta, si girò e sentendosi la risposta letteralmente tirata di sutta i sùol’i pieri rispose: Un lu canusci? Misca, siddri u canusci! Eccomi u canusci! E risero tutti e due.