Come dovette essere il Municipio Vecchio di Castelbuono

Come dovette essere il Municipio Vecchio di Castelbuono | Prima parte

Visita ideale all’interno del Municipio Vecchio di Castelbuono | Seconda parte

(Di Massimo Genchi) – Il Municipio Vecchio, al pari del Teatro Comunale e di quei decorosi edifici che amministratori illuminati di ogni epoca hanno raso al suolo, esercitano un certo fascino e stimolano la curiosità di chi non li ha conosciuti, specialmente se di essi non ci sono giunte sufficienti documentazioni. Quanti di noi, almeno una volta, non si sono chiesti come dovette essere il Municipio Vecchio?

Intanto bisogna precisare che per Municipio Vecchio non si dovrebbe intendere quello con la facciata in stile neoclassico, così come uscì da un restyling della fine degli anni Venti del Novecento, architettonicamente ridondante di retorica fascista, bensì quello che il Comune prese in affitto, aggiudicandoselo all’asta, nel novembre 1870, grazie alla migliore offerta, depositata dal suo assessore tuttofare di allora, il notaio Paolo Gambaro.

Giova anche ricordare che in quell’epoca la sede del Municipio era priva di unità fisica, essendo i suoi uffici dislocati fra il Carcere (La Banca di Corte è soltanto una delle tante invenzioni dovute alla grandeur della castelbuonesità) e una catapecchia, a quanto pare ubicata ô Sarvaturi.

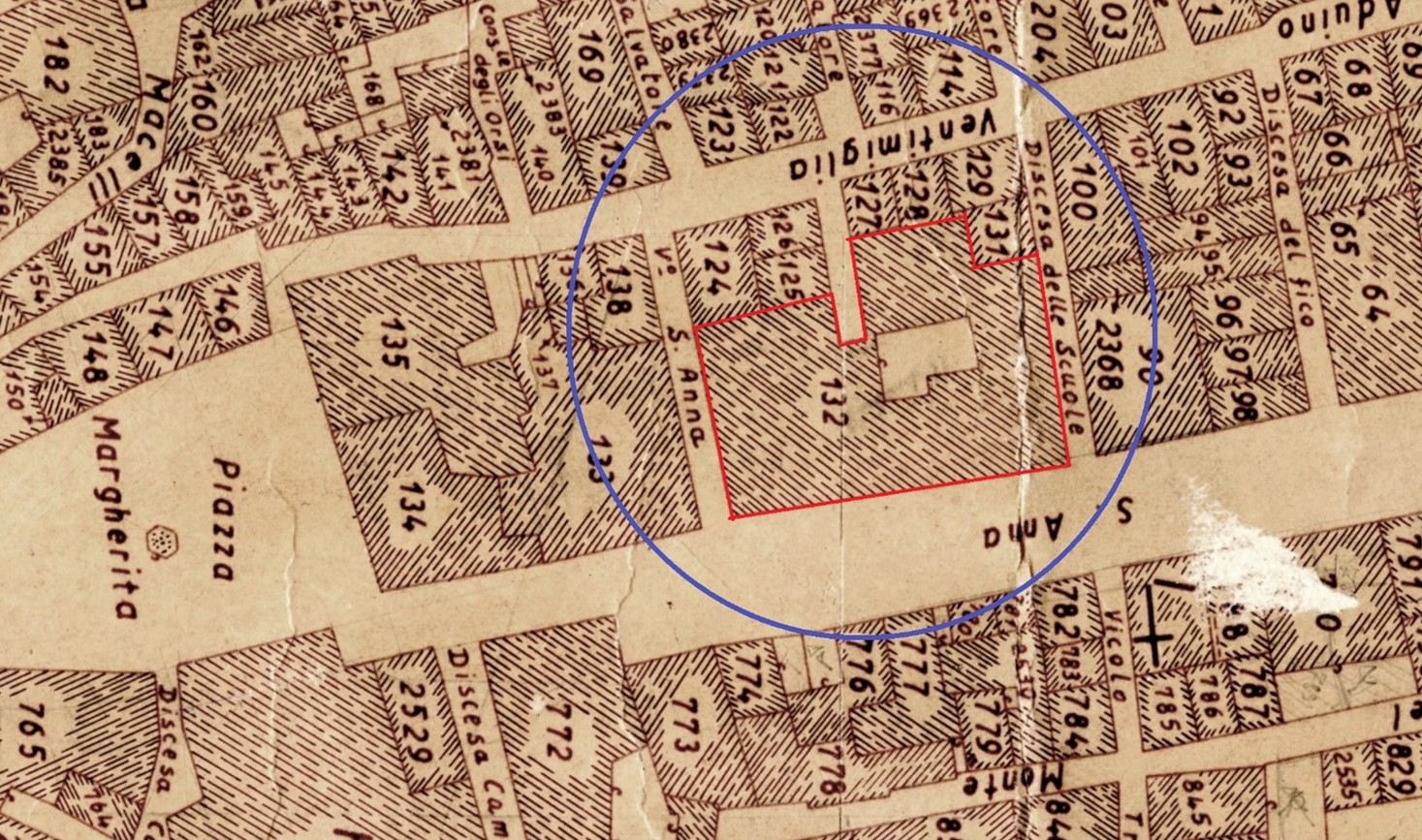

Per Municipio Vecchio, allora, bisogna intendere la grande «casa magnatizia» di 35 vani, vale a dire il palazzo della vedova di don Domenico Marguglio, come si legge nella famosa mappa del Catasto Borbonico, dove, fra la fine del 1870 e gli inizi del 1871, furono trasferiti gli uffici comunali ma anche, come puntualizza il prof. Cancila in Pulcherrima, «la pretura, la ricevitoria del registro e, forse già sin dall’inizio, anche alcune classi elementari». Ritornando all’asta, è bene ribadire che non si trattò di una compravendita ma di un affitto perpetuo. La cosa più curiosa e, al contempo, interessante è però che, per quel che risulta, il Comune non acquistò mai quell’immobile e, a rigore, ancora oggi pare non ne possa vantare la proprietà se non a seguito dell’acquisizione per usucapione.

Dubbia proprietà per il Municipio, dunque, così come per Le Fontanelle. Infatti anche per il Teatro la proprietà sarebbe poco chiara, almeno stando a quanto sostiene un erede dei soci dell’ARPA, la società che usufruì del Cine Teatro Le Fontanelle dal 1955 al 1984: «l’immobile destinato al cinema teatro Le Fontanelle non è nella disponibilità del Comune sin dalla sua costruzione sulle ceneri dell’abbattuto Teatro Regio».

Per ritornare al Municipio, di quel palazzo più volte restaurato, migliorato, infine demolito nel 1965 per l’ebbrezza di un malinteso modernismo, oggi non rimangono che poche tracce, labili segni, alcuni iconografici, altri impigliati fra i fili di una memoria orale, ormai sempre più prossima alla dissoluzione. Prima che divenga impossibile, allora, cerchiamo di fissare su carta quanto è stato salvato nel tentativo di ridare, al netto di inevitabili lacune e imprecisioni, forma, confini e motivi a un edificio che i castelbuonesi di una certa età continuano a custodire fra i ricordi più cari.

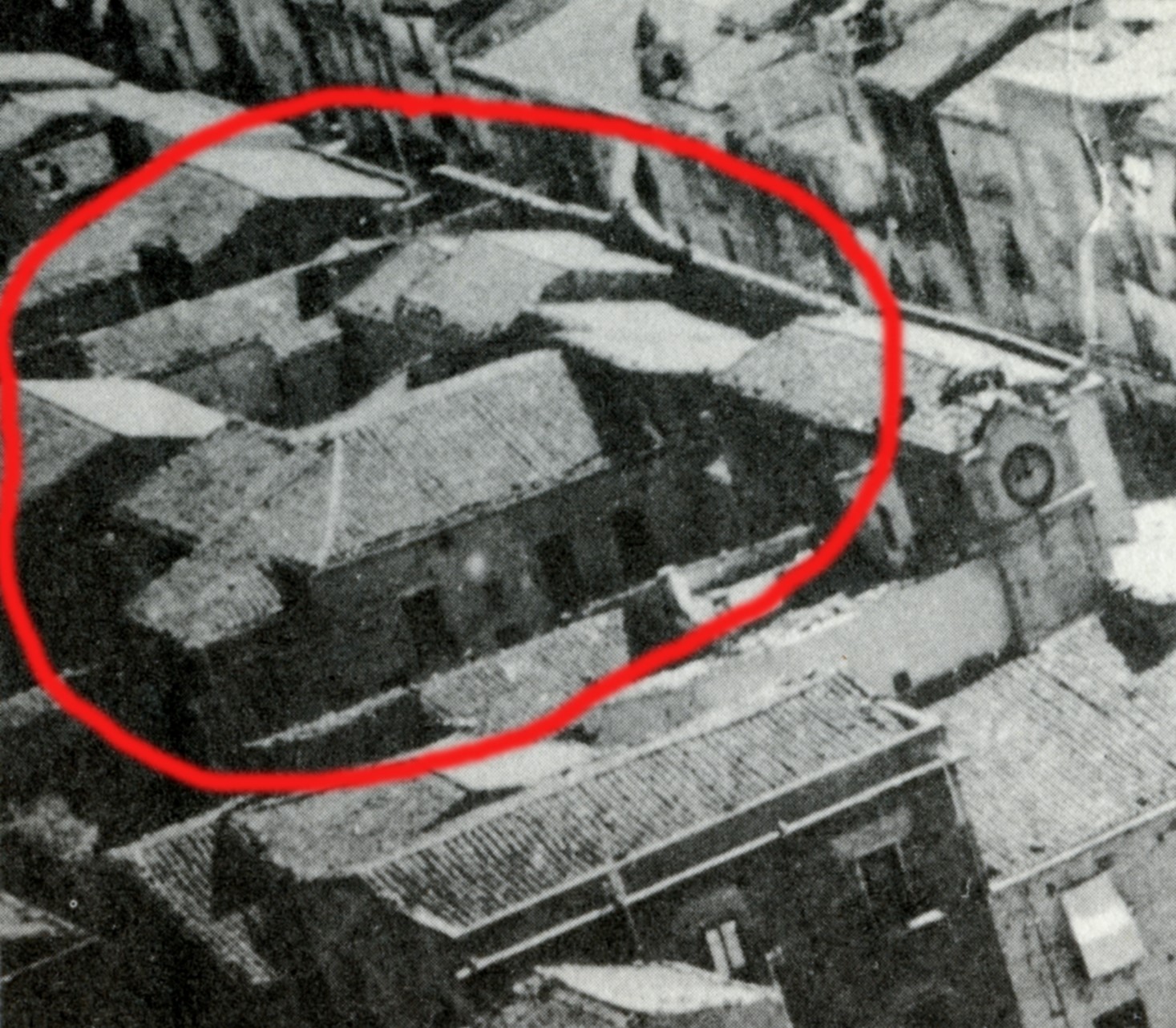

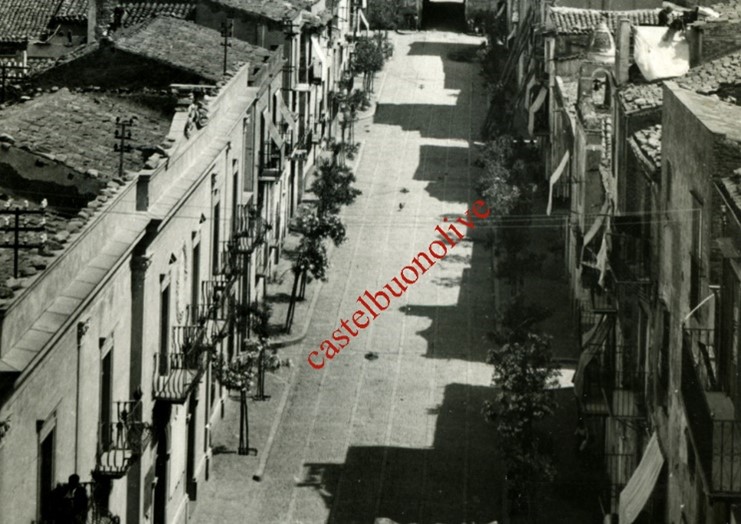

Da una osservazione, anche superficiale, delle rare foto scattate da edifici più elevati (quella che vedete sotto è una foto aerea), risulta evidente come il palazzone di 35 vani altro non fosse che un agglomerato di tanti corpi di fabbrica compenetrati e aggruppati nel tempo, a partire da un nucleo che, a metà Cinquecento, viene descritto alla stregua di «un complesso di case con baglio, cisterna, casalini e altre case non ancora ultimate, come dimostra anche il fatto che nei pressi si trovava una certa quantità di petra di maragma et di intaglio, che doveva servire al completamento».

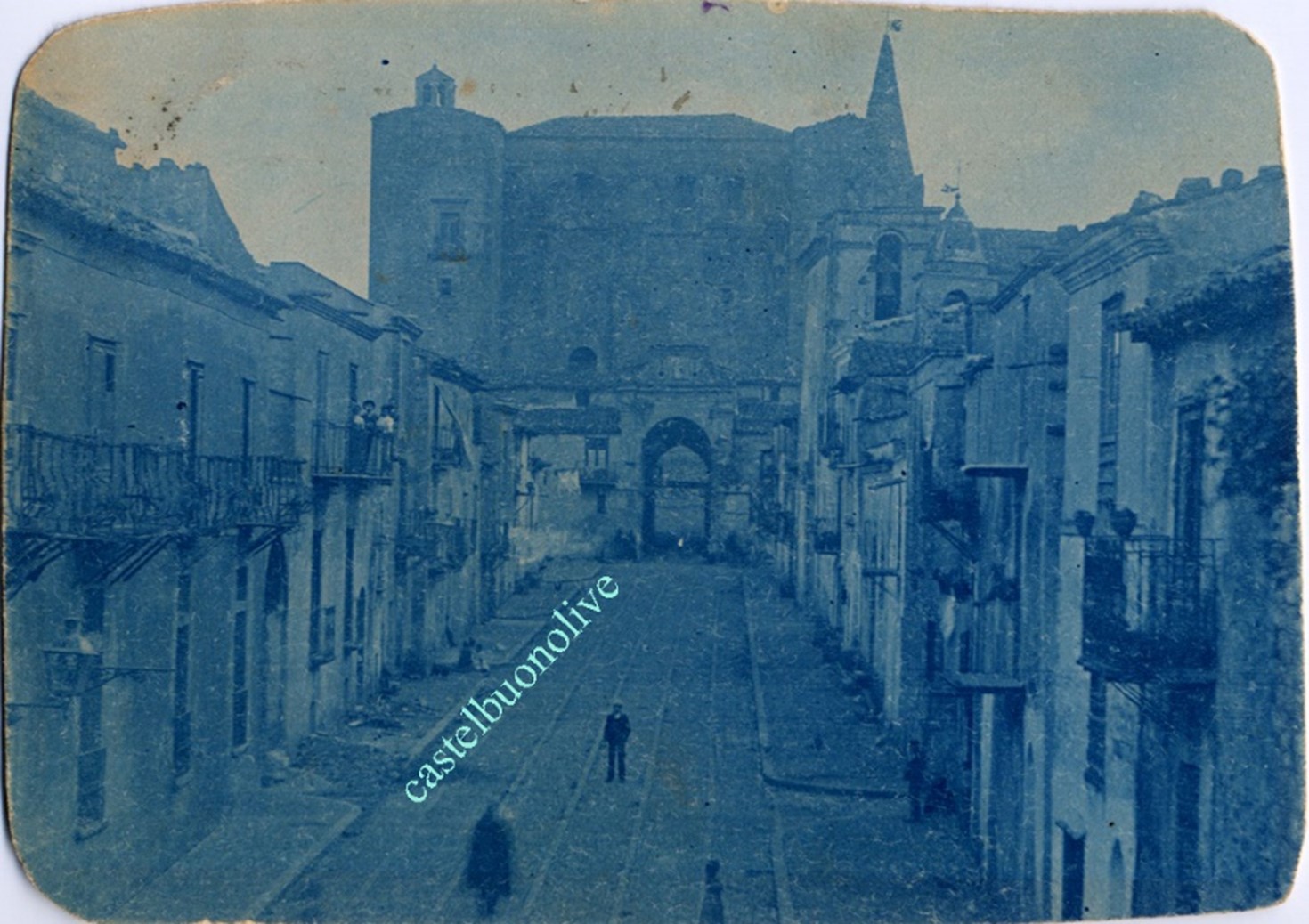

La foto virata azzurra è la più antica immagine del Municipio che si conosca, risalendo al 1898/1900, ed è uno scatto del fotografo Giovanni Marinese. Le condizioni complessive in cui l’edificio si mostra sono quelle di un vetusto palazzo non proprio ben messo, come dicono i vetri rotti, il fanale mancante all’ingresso e l’aggetto del balcone centrale pericolosamente inclinato verso l’esterno. Quest’ultima circostanza appare confermata dal fatto che, di lì a qualche anno, i due balconi centrali verranno ristrutturati e i sostegni a squadra degli aggetti sostituiti con i più moderni travetti orizzontali, come mostra la seconda foto, posteriore alla prima di un decennio.

Come si può notare dalla foto sopra, il prospetto del Municipio Vecchio, decisamente asimmetrico, si sviluppa attorno all’asse costituito dal portone con il suo bel portale in pietra intagliata, i due fanali assai sporgenti, posti lateralmente ad esso e il balcone sormontato da un artistico elemento architettonico di cui non sembra esistere una inquadratura più nitida per meglio apprezzarlo e decifrarlo. La parte destra del prospetto, fortemente decentrata, presenta tre balconi “a petto” al piano terra e, in corrispondenza, tre al primo piano con le tradizionali e artistiche ringhiere in ferro battuto “a petto d’oca” popolarmente dette finisciuna ccu a panza. Nella parte sinistra del prospetto le aperture si ripetono allo stesso modo, sviluppandosi però su due colonne. Altro elemento curioso è che il secondo balcone da destra e da sinistra presenta una sporgenza più ridotta degli altri.

Le immagini dei primi del Novecento scattate dal Castello, restituiscono un dato che sarebbe andato perduto e che invece costituisce un elemento prezioso, consentendo di ricostruire una parte del fianco nord del Municipio, quello che corre lungo la Discesa delle Scuole.

Questa foto degli anni Venti, infatti, attesta che una parte del prospetto Nord era occupata da tre archi, un piccolo loggiato, inferiormente chiusi da una ringhiera, che si aprivano in corrispondenza della scala di accesso al primo piano del Municipio. Tale elemento architettonico non doveva essere insolito nelle case di Castelbuono, come mostrano, nella stessa immagine, i due archi del tutto simili, benché con la luce più ampia, del palazzo Torregrossa, adiacente al campanile della Matrice Vecchia. Un altro esempio, purtroppo non più visibile, è dato dalla serie di tre archi, chiusi da muretti a davanzale che, fino agli anni Cinquanta, ornava il fianco del Palazzo Guerrieri a Sant’Agostino. E chissà quanti altri sono andati distrutti.

Assai interessante è poi la pianta dell’edificio, estratta dalla mappa catastale urbana, analizzando la quale si conferma, e non solo per via delle forme irregolari del fabbricato, che il palazzone di 35 vani, che lungo il prospetto si sviluppa per 32 metri e poco più, appare come la risultante dell’accumulazione di più corpi di fabbrica. Il baglio, citato nel documento del Cinquecento, in origine, dovette avere ben altra forma e dimensione rispetto a quella assai costipata che ci mostra la mappa, sicuramente per l’avanzamento verso l’interno in tempi recenti degli edifici insistenti su quello slargo.

Il palazzo municipale, dicono i documenti dell’epoca, “sulla via Sant’Anna confina con la casa di don Salvatore Petagna” (verso la piazza) “e con quella del sacerdote don Giovanni Prisinzano” (verso il Castello). Benché il Municipio fosse separato dalla prima dalla Discesa delle Poste e dalla seconda da Discesa delle Scuole, gli edifici erano tuttavia connessi, da ambo i lati, da un arco coperto che si estendeva lungo ciascuna traversa per una dozzina di metri. La copertura ricorda quella di vicolo Madonna, alla Rua Fera, ma diversamente da questa, i nostri archi superiormente non erano edificati.

A conferma della completa asimmetria del Municipio Vecchio, le foto dell’epoca ci mostrano che l’arco posto a copertura di Discesa delle Poste era a sesto ribassato diversamente dall’altro, che era, invece, a tutto sesto.

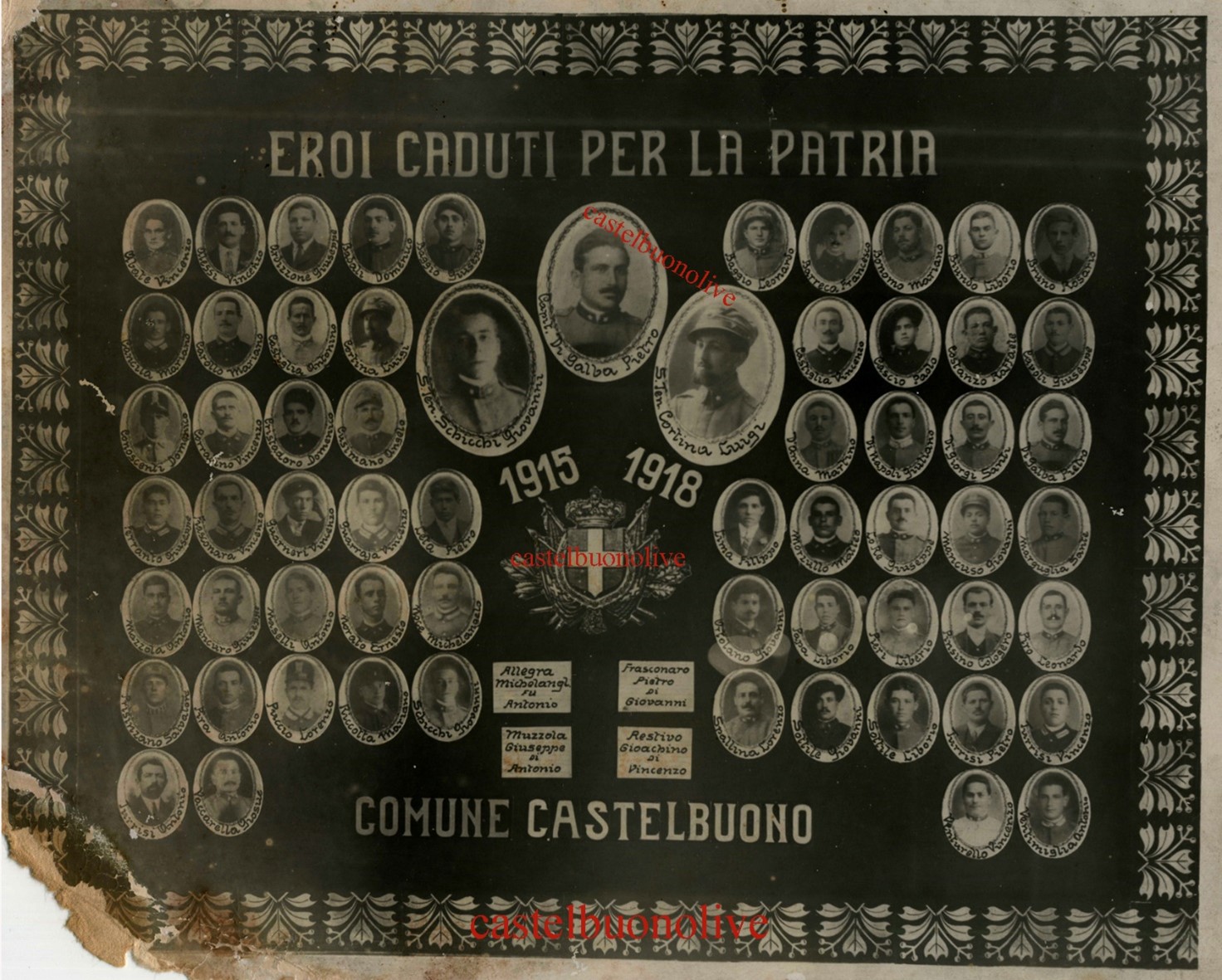

Il baglio ricordava quello dell’Ospedale Vecchio di Cefalù, non soltanto perché al centro vegetava una bella palma ma anche perché al suo interno si affacciavano le aperture del corridoio che cingeva il primo piano. A quest’ultimo si accedeva dal muro di Nord, dove si apriva la scala a due rampe separate da un ballatoio sulla parete del quale troneggiava un grande quadro con le fotografie dei caduti della Grande guerra, del tutto simile a quello qui riprodotto.

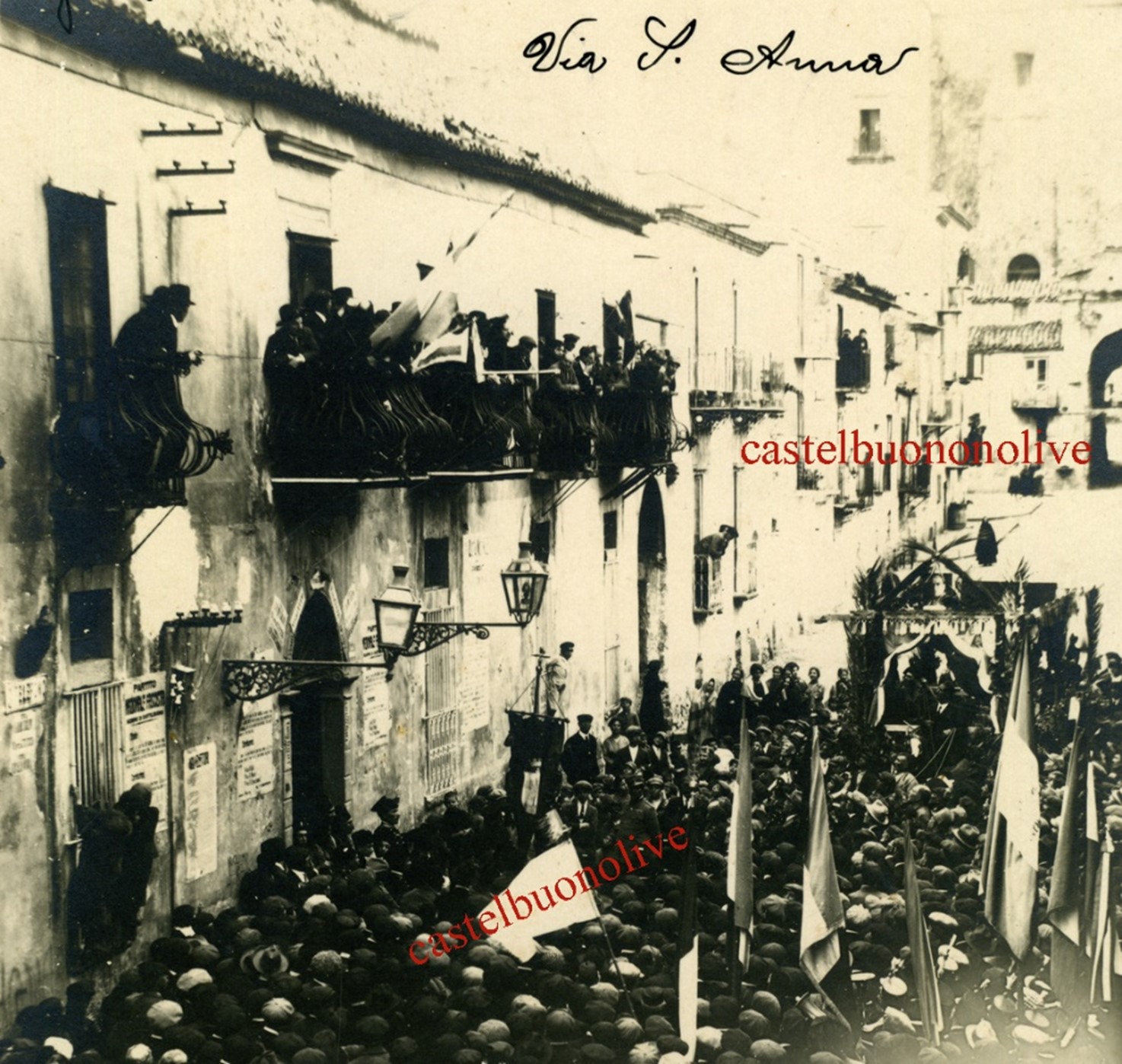

Quella che vedete sotto è una delle ultime immagini che si conoscano del Municipio Vecchio, scattata il 13 aprile 1924, domenica delle Palme, esattamente una settimana dopo le tristemente note elezioni politiche, in occasione delle onorificenze riservate a Cucco per il trionfo elettorale che lo portò al Parlamento nazionale.

Di lì a poco, infatti, il Municipio subì il primo restauro. Un restyling, più che altro. Il vecchio prospetto, sbrecciato, sporco, forse sotto l’impulso delle nascenti concezioni fasciste in fatto di estetica, venne tirato a lucido: via la decorazione che sormontava il balcone centrale, via le sbrindellate e incurvate file di tegole aggettanti, via i lampioni adiacenti al portone d’ingresso, via il vecchio portale in pietra, il municipio uscì dal restauro completamente rimesso a nuovo.

Prospetto segnato pesantemente da finte colonne, finti capitelli, timpani e fregi ai balconi, marcapiani, zoccolatura, un portale che mostra tutta la sua vacua maestosità, una cimasa che sembra solo funzionale a coprire falde di vecchi tetti e l’immancabile pataccone con il fascio in bella mostra al centro del prospetto. Di un qualche interesse solo l’apertura di un secondo portone affiancato al primo per ristabilire un minimo di simmetria e l’apposizione fra essi di due lapidi coi nomi dei caduti. Ma anche un’altra lapide, posta all’estrema sinistra del prospetto, accanto all’arco, capolavoro della propaganda e del vittimismo fascista.

Ricorda, infatti, le inique sanzioni adottate dalla Società della Nazioni contro l’Italia per l’invasione dell’Etiopia. Due giorni prima, il Gran Consiglio del Fascismo decise che in tutti i municipi del paese doveva essere murata una lapide a ricordo dell’assedio economico, che di fatto mai venne applicato.

Al di là della nuova discutibile livrea, il Municipio mantenne intatto quel suo antico portamento austero, quel suo fascino di edificio aristocratico d’altri tempi, quella sua atmosfera calorosa e accogliente che promanava dal baglio con i suoi miscellanei uffici, una sorta di casbah del terziario primigenio. Il baglio sembrava avvolgere in un materno abbraccio tutti i castelbuonesi che per una qualche ragione vi entrassero. La stessa sensazione di trasporto e di affetto invisibile e ancestrale che si prova allorché ci si trova nel baglio del castello.

Il Municipio Vecchio durò ancora poco meno di quarant’anni quindi il modernismo, progettisti e costruttori rampanti, politici di grido e politici miopi, un succulento finanziamento regionale che certo non si poteva rifiutare fecero il resto e in un niente la vecchia casa magnatizia di 35 vani venne buttata giù. Si potrebbe dire: La notte che misero in ginocchio il Vecchio Municipio, parafrasando il titolo di una canzone di rara bellezza, The night they drove old dixie down. Sarà forse esagerato parlare di sacco di Castelbuono ma certamente l’elenco di meraviglie cancellate dal territorio comunale è esageratamente lungo. Occorre che tutti sappiano e ricordino affinché non si compiano altri scempi.

CONTINUA

Ringrazio il prof. Orazio Cancila, l’avv. Mario Lupo e l’arch. Rosario Polisi per la collaborazione che mi hanno gentilmente offerto.